分离株血清型鉴定:58株LM分离株血清型分为3种:1/2a型5株(8.62%),1/2b型26株(44.83%),1/2c型27株(46.55%)。优势血清型为1/2b和1/2c。

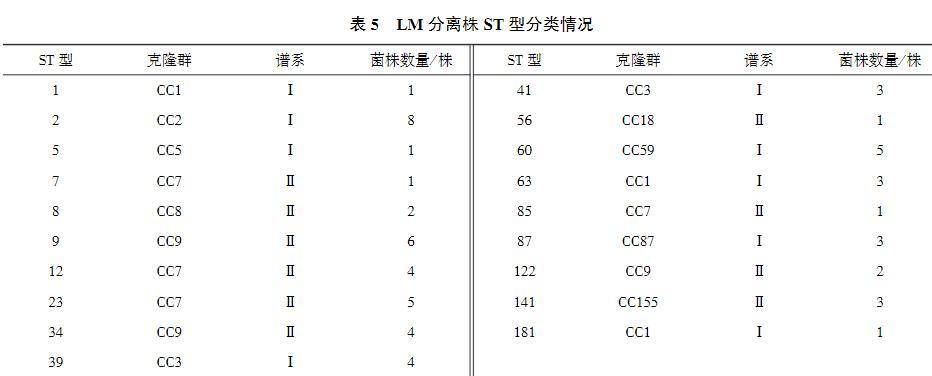

分离株MLST分型:58株LM分离株的ST型分为19种(包括ST1,ST2,ST5,ST8,ST9,ST14,ST18,ST21,ST26,ST29,ST31,ST34,ST87,ST108,ST115,ST120,ST121,ST122,ST619)和11个克隆群(CC)。均属于谱系Ⅰ(包含所有1/2b血清型)和谱系Ⅱ(包含所有1/2a和1/2c血清型)。其中ST2型最多(8株);ST9,ST34和ST122同属于CC9克隆群,其数量最多(12株)。优势克隆群为CC9(12株),CC2(8株)。

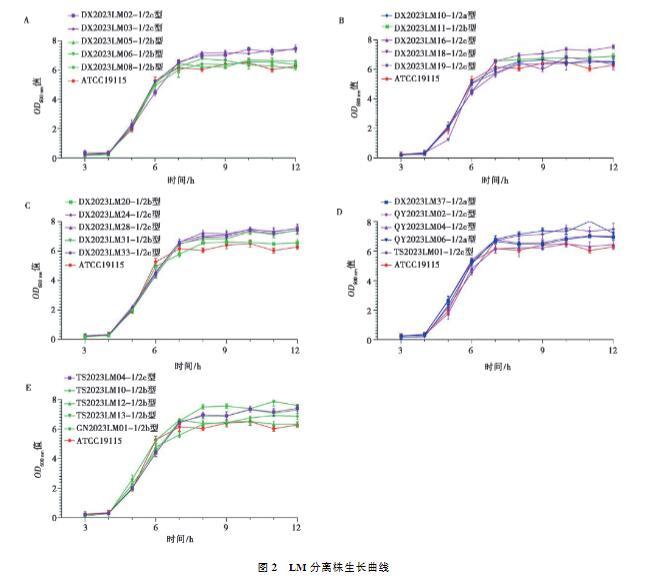

细菌生长曲线:25株被测LM分离株与参考株ATCC19115的生长曲线趋势基本一致。在5h进入对数生长期,8h后逐渐进入平台期。大多数被测分离株的生长能力高于参考株。

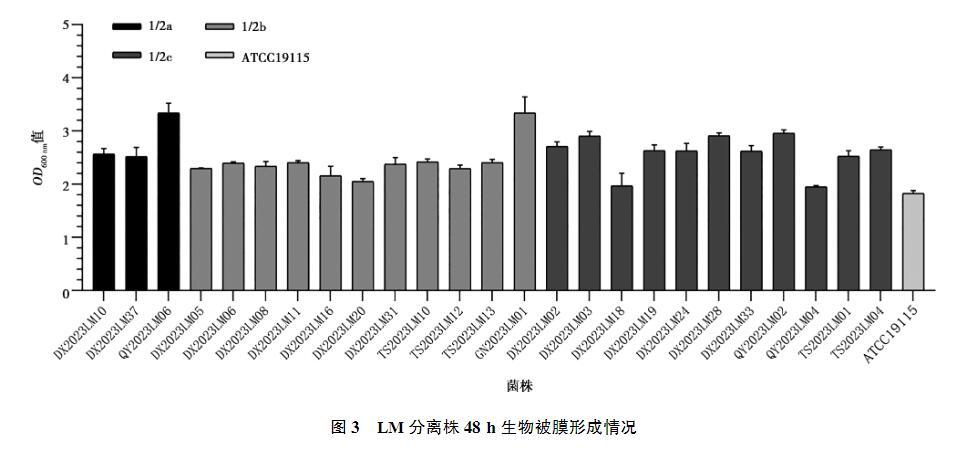

细菌生物被膜形成能力:参考株ATCC19115在595nm处的吸光度为1.8281。除分离株DX2023LM18(1.9670)与QY2023LM04(1.9523)外,其余23株被测分离株的吸光度均在2.0以上,其中TS2023LM13与QY2023LM06的吸光度最高,均为约3.3377(图3)。

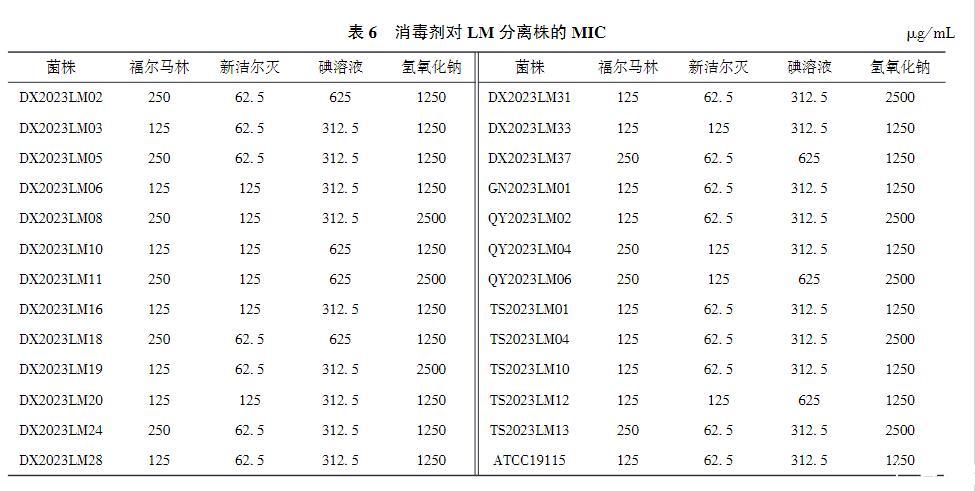

消毒剂对分离菌株的MIC:参考株ATCC19115对0.2%甲醛溶液、0.2%苯扎溴铵、0.5%碘溶液和2%氢氧化钠的MIC值分别为125μg/mL、125μg/mL、312.5μg/mL和1250μg/mL。对每种消毒剂,均有7~10株被测LM分离株的MIC值高于参考株ATCC19115(表6)。

讨论

LM作为重要的食源性致病菌,其引发的李斯特菌病病死率高,特别是新生儿。本次调查显示甘肃省畜禽屠宰环节存在LM污染(总分离率4.68%),定西市(8.90%)和天水市(9.85%)分离率较高,提示当地屠宰场需加强对该菌的监控。胴体表面(7.33%)和器具环境(4.80%)检出率较高,为肉品主要污染途径。

血清分型检出致病性血清型1/2a、1/2b和1/2c,其中1/2b(44.83%)和1/2c(46.55%)为优势血清型(国内部分研究报道1/2a为优势型)。MLST分型显示遗传多样性(19个ST),均属谱系I或II。优势克隆群为CC9(12株)和CC2(8株)。值得注意的是,分离到ST1,ST2,ST5,ST8,ST9等5种在国际上报道常引起人类李斯特菌病的ST型(占32.1%),存在潜在公共卫生风险。

生物学特性研究表明,被测LM分离株的生长能力大多强于参考株ATCC19115。生物被膜形成能力普遍较高(大多OD595>2.0),且谱系II(1/2a,1/2c)菌株通常强于谱系I(1/2b)菌株,这增强了菌株在环境中的定植能力和生存优势。更关键的是,被测LM分离株对常用的屠宰场消毒剂(甲醛溶液、苯扎溴铵、碘溶液、氢氧化钠)均表现出更强的耐受性,MIC值普遍高于参考株ATCC19115。推测这与屠宰环境复杂、残留有机物及消毒不规范(如消毒前清洁不彻底、消毒后冲洗不完全)导致细菌长期暴露于亚致死浓度的消毒剂中相关。

本次调查未分离到高致病性4b血清型(该型主要从临床分离)。综合结果分析,甘肃省畜禽屠宰环节存在LM污染,优势血清型为1/2b和1/2c,分离菌株在生长速度、生物被膜形成能力和消毒剂耐受性方面表现出较强的环境适应性。部分分离株属于高致病性克隆群。消毒效果不佳(卫生死角、残留有机物干扰消毒)是LM持续存在和产生抗性的重要原因。

相关新闻推荐

1、HK/RR11双组分系统调控变形链球菌生物膜形成与酸耐受性的机制研究(二)