2结果与讨论

2.1发酵液中赤藓糖醇和葡萄糖定性分析结果

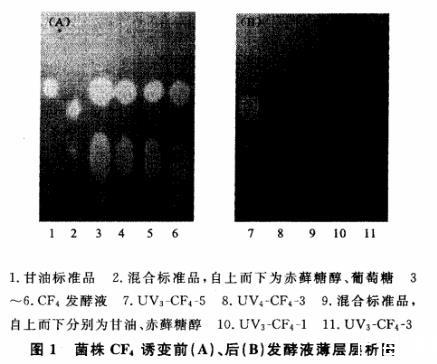

2.1.1薄层层析分析(图1)

1.甘油标准品2.混合标准品,自上而下为赤藓糖醇、葡萄糖3~6.CF4发酵液7.UV3-CF4-5 8.UV4-CF4-3 9.混合标准品,自上而下分别为甘油、赤藓糖醇10.UV3-CF4-1 11.UV3-CF4-3

对发酵液进行薄层层析分析,薄层板上出现了白色斑点。由图1可知,菌株CF4只产生甘油,经紫外诱变后,有赤藓糖醇产生。

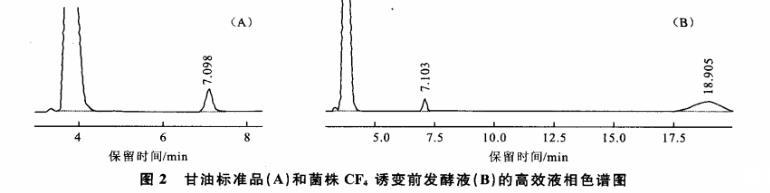

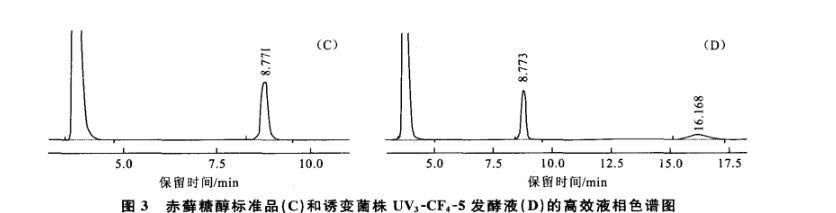

2.1.2标准品与菌株CF4诱变前后发酵液的高效液相色谱图(图2、图3)

图2甘油标准品(A)和菌株CF4诱变前发酵液(B)的高效液相色谱图

图3赤藓糖醇标准品(C)和诱变菌株UV3-CF4-5发酵液(D)的高效液相色谱图

由图2可知,甘油的保留时间为7.10 min左右,菌株CF4诱变前只产甘油,与薄层层析结果一致。

由图3可知,赤藓糖醇保留时间为8.77 min左右,紫外诱变菌株UV3-CF4-5只产赤藓糖醇,与薄层层析结果一致。

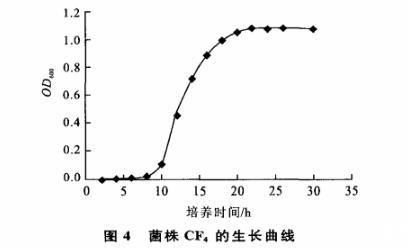

2.2菌株CF4的生长曲线(图4)

图4菌株CF4的生长曲线

由图4可以看出,培养2~8 h期间菌体数量变化不明显,为延滞期;10 h后菌体数量迅速增加,进入生长期;20 h后菌体数量趋于稳定,即进入稳定期,可见该菌株的对数生长期在10~20 h之间。因此,选取培养时间为16 h的菌株进行紫外诱变。

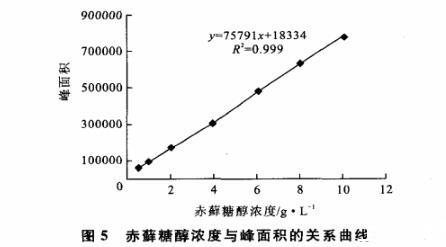

2.3标准曲线

以赤藓糖醇浓度(g·L-1)为横坐标、峰面积为纵坐标绘制标准曲线,见图5。拟合得回归方程y=75791x+18334,R2=0.999,赤藓糖醇浓度范围为0.5~10 g·L-1时,线性相关较好。

图5赤藓糖醇浓度与峰面积的关系曲线

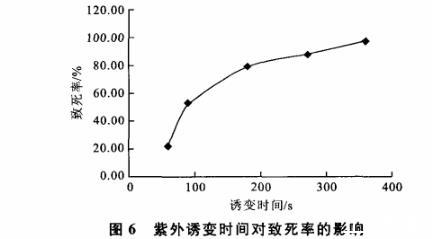

2.4紫外诱变时间的确定(图6)

图6紫外诱变时间对致死率的影响

由图6可知,紫外诱变270 s时,致死率达85%以上,因此,确定紫外诱变时间为270 s。

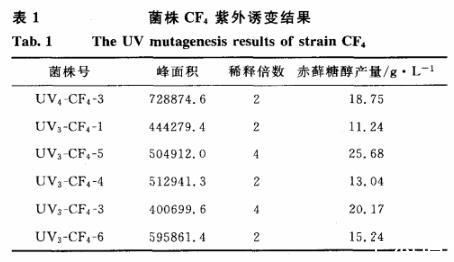

2.5菌株紫外诱变结果

菌株CF4经过紫外诱变处理,在平皿上长出较大、厚实的单菌落共36株,其中获得了6株产赤藓糖醇菌株,命名为UV4-CF4-3、UV3-CF4-1、UV3-CF4-5、UV3-CF4-4、UV3-CF4-3、UV3-CF4-6,挑取接种到斜面上,再分别接种到发酵培养基中,培养5 d,测定赤藓糖醇的产量,结果见表1。

表1菌株CF4紫外诱变结果

由表1可以看出,菌株UV3-CF4-5赤藓糖醇产量最高,为25.68 g·L-1,因而选择UV3-CF4-5作为优势菌株进行后续实验。

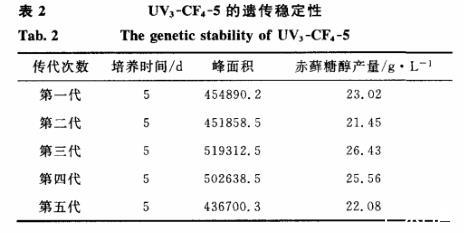

2.6菌株稳定性实验

将UV3-CF4-5进行传代培养,测定赤藓糖醇的产量,结果见表2。

表2 UV3-CF4-5的遗传稳定性

由表2可知,UV3-CF4-5经过5次传代,赤藓糖醇产量比较稳定,说明该菌株产赤藓糖醇有较好的稳定性。

3讨论

目前,赤藓糖醇产生菌主要是通过耐高渗法从自然界分离,而自然界筛选出的耐高渗菌株大多数产甘油,单产赤藓糖醇菌株较少并很难达到工业化生产的要求,这样极大地限制了高产赤藓糖醇菌株的分离。

在酵母菌代谢过程中,葡萄糖通过糖酵解和磷酸戊糖途径产生大量的还原能,从而导致多种多元醇的生成。赤藓糖醇主要是通过磷酸戊糖途径合成的,葡萄糖通过磷酸戊糖途径在4-磷酸赤藓糖脱氢酶作用下生成4-磷酸赤藓糖,4-磷酸赤藓糖在赤藓糖-4-磷酸激酶作用下生成赤藓糖,然后在赤藓糖还原酶作用下生成赤藓糖醇。甘油是在糖酵解过程中产生的,葡萄糖通过糖酵解,在一系列酶的作用下生成3-磷酸甘油醛,3-磷酸甘油醛氧化生成3-磷酸甘油酸的过程中产生甘油。本实验对甘油产生菌进行紫外诱变,可能阻断了糖酵解的过程,而使葡萄糖降解主要通过磷酸戊糖途径进行,生成赤藓糖醇,具体阻断机制需要进一步研究证明。

4结论

(1)通过对产甘油菌株CF4进行紫外诱变处理,获得了6株产赤藓糖醇的菌株,其中菌株UV3-CF4-5产量最高,为25.68 g·L-1,效果比较显著,为产赤藓糖醇菌株的筛选提供了一条新的途径。

(2)研究了菌株UV3-CF4-5的遗传稳定性,结果表明,经过多次传代,菌株UV3-CF4-5产赤藓糖醇的能力没有改变,表明其是稳定的变异株。

相关新闻推荐

3、什么是球菌感染?疑似球菌1000多是怎么回事?球菌会传染人吗