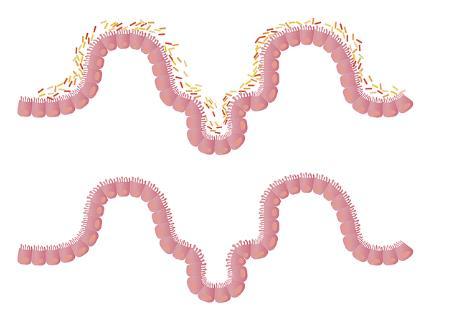

肠道微生物组堪称一个充满奥秘的新兴前沿领域。从应用层面回溯,我国古代智慧结晶“黄龙汤”,便是基于肠道微生物治病的早期实践。如今,肠道微生物组的研究热度持续攀升,在Pubmed以“gut microb*”作为近似搜索关键词,能检索到近10万篇相关文献。像“整合人类微生物组计划(iHMP或HMP2)”,自2014年启动后,聚焦妊娠与早产、炎症性肠病和前驱糖尿病这三类疾病,借助多组学手段与纵向取样,深入解析微生物组动态及与宿主的互动。还有人类肠道宏基因组计划(MetaHIT),众多国家科研力量联合,旨在洞悉肠道微生物组多样性与功能,尤其是和肥胖、炎症性肠病的关联。一系列研究表明,在炎症性肠病、结直肠癌、肝病、肥胖、心血管疾病等肠道及肠外疾病中,都存在肠道微生物组的改变,也就是菌群失调,这也让微生物组成为疾病标志物与潜在治疗靶点。

在这样的大背景下,益生元和肠道微生物群的关系备受关注。今天要探讨的,便是一篇发表于Nature Communications的研究——“Identification of inulin-responsive bacteria in the gut microbiota via multi-modal activity-based sorting”,其着眼于益生元菊粉,探寻肠道微生物群中对菊粉有响应的细菌,为我们理解益生元作用机制、调控肠道菌群提供新视角。

研究如何开展?菊粉与研究初衷菊粉,作为食品和补充剂行业备受青睐的益生元,是植物产生的一种非结构性多糖,大量研究证实,菊粉对人体健康功效显著,可降低胰岛素抵抗、具备抗炎活性与抗癌特性等。

不过,虽然菊粉作为益生元声名远扬,但对其促进有益肠道微生物生长能力的评估,在很多情况下缺乏系统性。此篇论文的研究团队,便致力于开发一种方法,用以确定对菊粉有响应的细菌,期望借此完善我们对菊粉作用机制的认知。研究流程研究团队首先利用功能化菊粉的介孔二氧化硅纳米颗粒,来识别具备结合菊粉能力的微生物。介孔二氧化硅纳米颗粒拥有大比表面积、孔径可精确调控、良好生物相容性与稳定性等特性,是理想的载体。将菊粉修饰到其表面后,如同给微生物设置了一个“诱饵”,能吸引可结合菊粉的微生物“上钩”。对分选后的细胞进行16S rRNA基因扩增子测序,结果显示,微生物群中具有结合菊粉能力的现象十分普遍。

紧接着,研究团队进一步评估哪些类群在代谢上会被菊粉刺激。他们让微生物在含菊粉环境中培养,观察生长与代谢变化。结果发现,厚壁菌门和放线菌门中的多种类群会对菊粉有响应,且这些类群中的一些分离株能够降解菊粉。同时,研究人员还用另一种益生元低聚木糖(XOS)进行对照培养,发现低聚木糖展现出更强的促进双歧杆菌生长的效果,即更显著的“双歧杆菌生成效应”。研究成果通过精准的实验与分析,研究确定了多个对菊粉有响应的细菌类群。厚壁菌门和放线菌门中,不少成员都能在菊粉作用下被激活代谢。例如,一些此前鲜有关注的菌株,在有菊粉时生长速率提升、代谢产物变化,表明它们能利用菊粉获取能量、进行物质合成。

更为有趣的是,研究还发现了间接被菊粉降解过程刺激的细菌,如柯林斯氏菌纲中的迟缓埃格特菌(Eggerthella lenta)和产尿石素戈登氏菌(Gordonibacter urolithinfaciens)。这意味着菊粉进入肠道后,除了直接被某些细菌利用,其降解过程产生的中间产物或改变的微环境,还能间接影响其他细菌的生长与代谢,极大拓展了我们对菊粉响应细菌的认知边界。讨论过往我们虽知晓菊粉等益生元对肠道健康有益,可对具体哪些细菌响应菊粉、如何响应知之甚少。该研究首次系统地通过多模式活性分选,精准锁定对菊粉有响应的细菌类群,填补了这一理论空白。详细解析了菊粉在肠道微生物群中的“旅程”,从被哪些细菌结合、哪些细菌能降解利用,到降解过程如何间接影响其他细菌,完善了我们对益生元作用机制的理解,为后续肠道微生物群与宿主健康关系的研究,提供了扎实理论基础。

肠道微生物群与益生元的研究方兴未艾,这篇论文为我们照亮了菊粉与肠道微生物群相互作用的部分“黑暗角落”。未来,随着研究深入,有望解锁更多肠道健康密码,为人类健康事业添砖加瓦。

相关新闻推荐

1、链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌对中性粒细胞活化能力的差异(一)

2、不同浓度的乳铁蛋白对大肠杆菌生长抑制或促进情况——结果与讨论、结论