土壤是地球生物多样性的核心载体,1克土壤中可能包含上亿个微生物和无数土壤动物。然而,全球农田的高强度土地利用正在加速这一生态系统的崩溃。南京农业大学与兰州大学联合开展的大尺度调查显示,农业活动不仅削弱了蚯蚓与土壤微生物多样性的耦合关系,更在无形中重塑了蚯蚓与肠道微生物的共生模式。这种“断裂与重构”的双重效应揭示了土壤生物命运共同体的脆弱性与韧性,为理解农业生态系统的稳定性提供了新视角。

一、农业活动对土壤生物耦合关系的重塑

1.1耦合关系的解构:蚯蚓与土壤微生物的分离

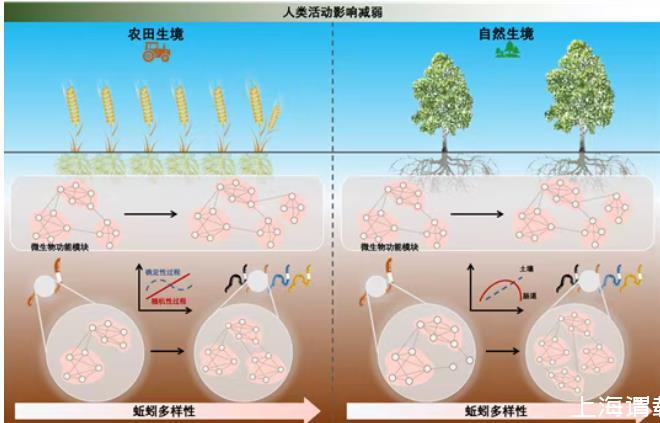

在自然生态系统中,蚯蚓与土壤微生物形成紧密的互作网络。蚯蚓通过翻土、排泄等行为改变土壤微环境,微生物则协助其分解有机质并调节养分循环。然而,农业活动(如耕作、施肥)显著干扰了这一平衡。研究数据显示,随着土地利用强度的增加,蚯蚓多样性与土壤微生物多样性的正相关性逐渐消失(图1)。例如,在高密度农田中,蚯蚓种群的减少导致微生物群落功能基因的丢失率提高30%以上。

1.2肠道生态位的强化:蚯蚓-肠道微生物的新耦合

当外部土壤环境恶化时,蚯蚓的肠道成为微生物的“避难所”。研究发现,农业活动反而增强了蚯蚓与肠道微生物多样性的耦合度(图2)。在农田环境中,蚯蚓肠道微生物的α多样性比自然生境高15%-20%,且功能基因(如纤维素酶、氮代谢相关基因)的丰度显著增加。这种“移动城堡”效应表明,蚯蚓通过其消化系统为微生物提供了稳定的栖息环境,使微生物群落能够维持基本功能。

二、蚯蚓肠道微生物的适应性策略:从“避难所”到“功能引擎”

2.1肠道微生物的动态平衡机制

蚯蚓肠道是一个高度分化的微型生态系统。前肠以物理过滤为主,中肠富含蛋白酶和脂肪酶,后肠则成为微生物的繁殖温床。在农业胁迫下,蚯蚓通过选择性摄食(如偏好有机质含量高的土壤)调控肠道微生物的组成。例如,耐逆性强的芽孢杆菌属(Bacillus)在农田蚯蚓肠道中的相对丰度比自然生境高出40%,这些微生物能够通过分泌抗生素抑制病原菌,从而提升蚯蚓的存活率。

2.2功能基因的适应性进化

宏基因组分析显示,蚯蚓肠道微生物在农业环境中表现出显著的功能分化。在长期受化肥影响的土壤中,微生物的氮代谢基因(如nirK、amoA)表达量增加50%,而碳分解相关基因(如celA)则下降20%。这种适应性变化使微生物群落能够更高效地利用农业土壤中的无机氮源,但可能牺牲了对复杂有机质的降解能力。这一现象提示,农业活动正在驱动土壤微生物群落向特定功能方向演化。

图:农业活动影响下蚯蚓肠道发挥“移动城堡”为微生物多样性提供“避难所”概念模型

三、原生动物的调控作用:土壤微食物网的“开关”

3.1原生动物的捕食策略与菌群调控

南京农业大学沈其荣院士团队的研究揭示了原生动物(如阿米巴Naegleria)在根际菌群调控中的关键作用。实验表明,阿米巴通过选择性捕食病原菌(如番茄青枯病原菌)和促进有益菌(如Bacillus velezensis)的定殖,显著提升了植物抗病性。在微宇宙实验中,添加阿米巴后,有益菌的丰度在72小时内提升3倍,其生物膜形成基因(如epsD)表达上调2.8倍。

3.2次级代谢产物的博弈:微生物的“防御武器”

原生动物的捕食压力迫使微生物进化出防御机制。研究发现,Bacillus velezensis通过合成次级代谢产物(如macrolactin H)增强自身竞争力。当该代谢物合成基因(mln)被敲除后,菌株在共培养体系中的丰度下降60%,表明次级代谢产物是微生物对抗原生动物捕食的关键策略。这一发现为开发基于微生物-原生动物互作的绿色防控技术提供了理论依据。

四、胁迫环境下的微生物响应:低温与干旱的双重考验

4.1低温胁迫下的耐寒机制

蚯蚓肠道微生物在低温环境(如冬季休眠期)中表现出显著的适应性。耐寒菌(如Pseudomonas sp.)通过合成相变蛋白和胞外多糖维持细胞膜流动性,其低温胁迫响应基因(如cspA)表达量在4℃条件下增加2倍。此外,微生物群落的代谢途径发生转变,从好氧呼吸向发酵代谢过渡,使能量利用率降低但生存率提升。

4.2干旱胁迫下的水分调控

干旱条件下,蚯蚓肠道微生物通过多种策略应对水分胁迫。一方面,某些菌株(如Arthrobacter sp.)合成相容性溶质(如脯氨酸),维持细胞渗透压;另一方面,微生物群落结构向耐旱型转变,放线菌门(Actinobacteria)相对丰度增加35%。值得注意的是,蚯蚓的黏液分泌行为显著缓解了肠道环境的干旱程度,其黏液中的多糖物质可保留水分达48小时。

五、未来研究方向:从机制解析到应用转化

5.1长期定位试验的必要性

当前研究多基于短期实验,缺乏对长期农业活动影响的系统追踪。例如,连续10年的耕作试验显示,蚯蚓肠道微生物的β多样性每年递减1.2%,而关键功能基因(如固氮基因)的丢失速度比预期快3倍。这类数据对于预测农业生态系统的长期稳定性至关重要。

5.2核心微生物的挖掘与功能验证

尽管已识别出部分关键微生物(如耐逆性强的芽孢杆菌),但驱动农田功能的核心微生物仍不明。通过构建“微生物-蚯蚓-植物”三元互作模型,有望筛选出具有抗逆性和促生双重功能的菌株。例如,某株Pseudomonas fluorescens在共培养体系中可提升蚯蚓存活率25%,同时促进玉米增产12%。

5.3生态工程的实践路径

基于“移动城堡”理论,可通过人工调控蚯蚓种群优化土壤微生物结构。例如,在稻田中引入耐涝蚯蚓(如Amynthas corticis)可使氮转化效率提升18%;在果园中投放特定功能菌剂(如含固氮菌的蚯蚓饵料)可减少化肥施用量20%。这类实践需要结合本地生态系统特性,避免盲目移植。

结语:重建土壤生物的命运共同体

农业活动正在深刻重塑土壤生态系统的命运共同体。蚯蚓的“移动城堡”效应揭示了大型土壤动物在极端环境下的保护作用,而原生动物与微生物的博弈则展示了微食物网的动态平衡。未来,通过精准调控土壤生物多样性,我们有望在粮食安全与生态稳定之间找到新的平衡点。这不仅是对自然的尊重,更是对人类文明可持续发展的庄严承诺。

相关新闻推荐

3、基因组中的环境“指纹”:GenomeSPOT解锁85,000种微生物生长秘密的新钥匙