2.4 低浓度微酸性电解水处理对细胞内容物的影响

2.4.1 DNA和蛋白质的泄漏

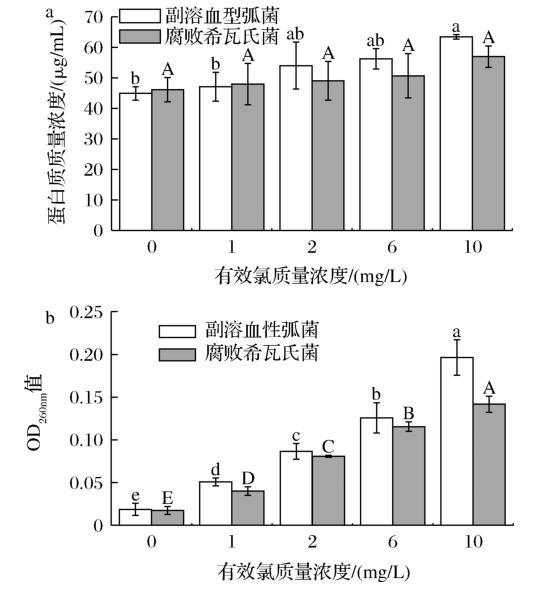

细胞内物质泄漏的测定是细胞膜完整性损伤的重要评价指标。如图3所示,与对照组相比,副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌经低浓度微酸性电解水处理后细胞外DNA水平显著升高,且呈浓度依赖关系。而细胞外蛋白水平虽然呈增加趋势,但只有副溶血性弧菌在有效氯浓度为10毫克/升时显著高于对照组。当低浓度微酸性电解水作用于细菌时,释放到细胞外的蛋白质和DNA大分子,可作为膜损伤的主要特征物质。蛋白质与DNA泄露的变化趋势一致,进一步验证了低浓度微酸性电解水对细胞膜完整性的破坏。

A-蛋白质;B-DNA

图3 低浓度微酸性电解水处理对副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌的胞内蛋白质和DNA渗漏的影响

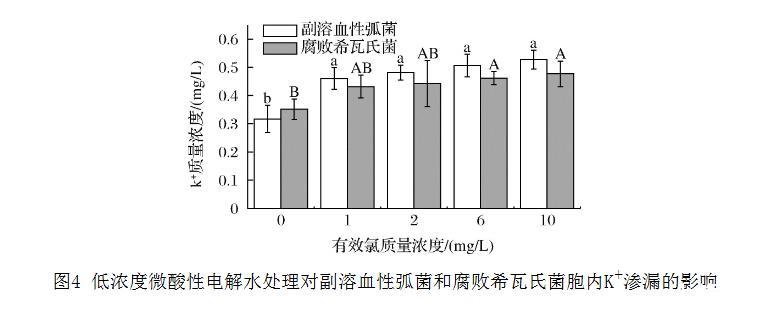

2.4.2 细胞内K+的渗漏

K+是细菌内最丰富的阳离子,参与基本的生命活动,并调节细胞的渗透压和氧化还原电位。钾通道的激活和钾离子的泄漏与超极化现象密切相关,K+的泄漏已被用来监测抗菌剂造成的细菌膜破坏。如图4所示,除了腐败希瓦氏菌在有效氯浓度为1、2毫克/升时,经低浓度微酸性电解水处理后2种细菌的上清液中K+浓度都具有显著性差异,与膜电位检测结果完全吻合。细胞内K+的损失会造成多种代谢途径受阻,破坏细胞渗透压的调节和内环境稳定。

图4 低浓度微酸性电解水处理对副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌胞内K+渗漏的影响

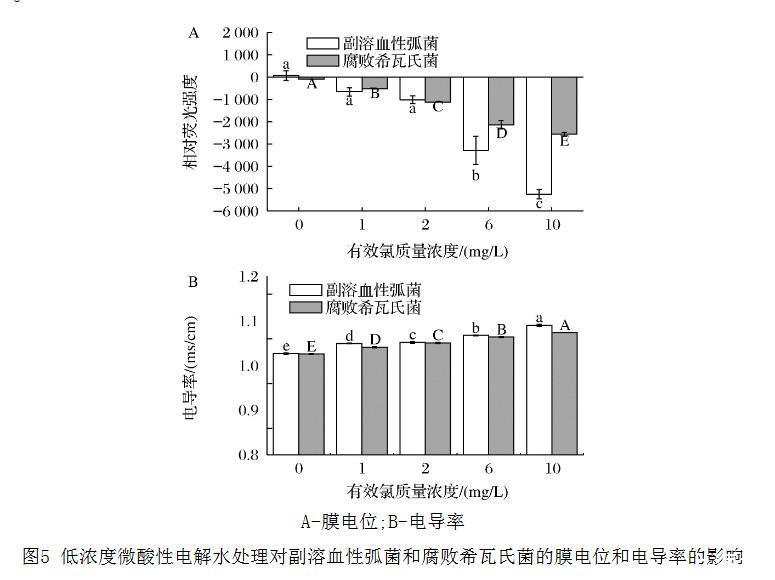

2.5 低浓度微酸性电解水处理对细菌膜电位和电导率的影响

膜电位指质子通量引起的电化学梯度在细胞膜上产生的电位差,是合成ATP的驱动力之一。本研究用探针DiBAC4检测低浓度微酸性电解水对副溶血性弧菌与腐败希瓦氏菌的膜电位的影响。如图5-A所示,有效氯浓度为6、10毫克/升的低浓度微酸性电解水处理后2种细菌的膜电位都存在显著性差异。低浓度微酸性电解水使2种细菌的膜电位降低,导致细胞膜超极化,且呈有效氯浓度依赖性。刘等报道了微酸性电解水可引起腐败希瓦氏菌和腐生葡萄球菌的超极化现象,与本研究结论一致。膜电位发生超极化可能是由于低浓度微酸性电解水处理导致了细胞膜上离子通道的失活和破坏,部分带电离子跨膜运输,使膜内外电位差增大,极化状态加强。

A-膜电位;B-电导率

图5 低浓度微酸性电解水处理对副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌的膜电位和电导率的影响

细菌电导率的变化可以反映其细胞膜通透性的改变,其改变常伴随着胞内小分子物质如离子、磷酸盐等电解质的流出。如图5-B所示,经低浓度微酸性电解水处理后,随着浓度的增加,副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌的电导率相应升高,且与对照组对比都具有显著性差异。根据膜电位、电导率和胞外K+含量等通透性实验结果,都说明细菌膜内外出现离子紊乱,标志着细胞膜通透性的增强,导致细胞功能异常。

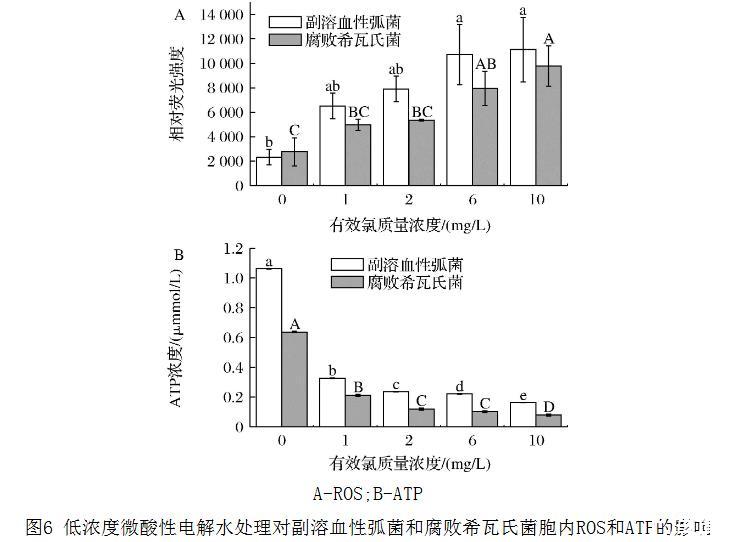

2.6 低浓度微酸性电解水处理后细胞内活性氧和ATP水平的变化

活性氧是细胞代谢的副产物,过量累积会导致细胞内生物大分子的氧化损伤,从而破坏细菌结构和功能。如图6-A所示,随着有效氯浓度的增加,2种细菌胞内活性氧的含量都逐渐增加。尤其是当有效氯浓度为6和10毫克/升时,活性氧水平显著高于对照组。有研究报道,微酸性电解水有效地抑制了单增李斯特菌和假单胞菌的抗氧化酶系统的活性。因此,本研究中低浓度微酸性电解水可能破坏了菌体的抗氧化防御系统,导致了活性氧的大量产生和积累,从而诱导细胞膜上多不饱和脂肪酸的过氧化以及蛋白质羰基化。而上述2.4.1节中,细胞外蛋白水平没有明显变化,可能是蛋白质很快会与细菌内活性氧或低浓度微酸性电解水中氯物质发生反应。

A-活性氧;B-ATP

图6 低浓度微酸性电解水处理对副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌胞内活性氧和ATP的影响

ATP是微生物可利用能量的基本载体。ATP含量的降低会影响菌体的生命活动,抑制其生长和分裂。本研究中ATP的测定采用生物发光法。如图6-B所示,与对照组相比,低浓度微酸性电解水可显著降低细胞内ATP浓度,且具有有效氯浓度依赖性。细菌内ATP的迅速耗尽,可能是因为低浓度微酸性电解水攻击细胞膜导致ATP的泄漏;膜电位的消耗引起ATP的合成受阻;以及细胞内ATP酶的持续水解。

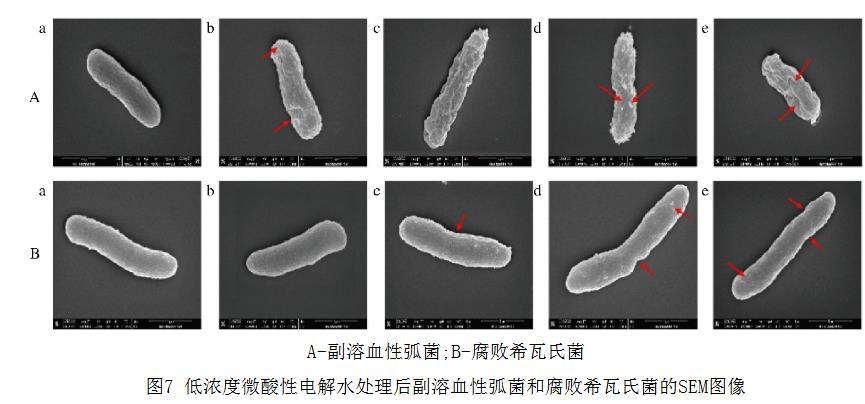

2.7 低浓度微酸性电解水处理对细菌超微结构的影响

2.7.1 细胞形态变化

为了证实低浓度微酸性电解水引起的细菌损伤,采用扫描电子显微镜观察处理后的菌体形态。对照组的副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌,均表现出典型的革兰氏阴性杆菌的结构,表面规则光滑。经低浓度微酸性电解水处理的副溶血性弧菌表面出现明显的凹陷及褶皱,且随着低浓度微酸性电解水浓度的升高,菌体严重皱缩甚至形成不规则小孔,导致内容物泄漏。而腐败希瓦氏菌经低浓度微酸性电解水处理后表面结构无明显坍塌,仅在质量浓度≥2毫克/升时出现凹陷和皱缩。结果表明,低浓度微酸性电解水对2种细菌都具有一定的损伤作用,破坏程度呈浓度依赖性。并且在相同浓度下,副溶血性弧菌较腐败希瓦氏菌表现出更显著的结构变化。

A-副溶血性弧菌;B-腐败希瓦氏菌

图7 低浓度微酸性电解水处理后副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌的SEM图像

注:a-对照组;b-有效氯浓度=1毫克/升;c-有效氯浓度=2毫克/升;d-有效氯浓度=6毫克/升;e-有效氯浓度=10毫克/升。

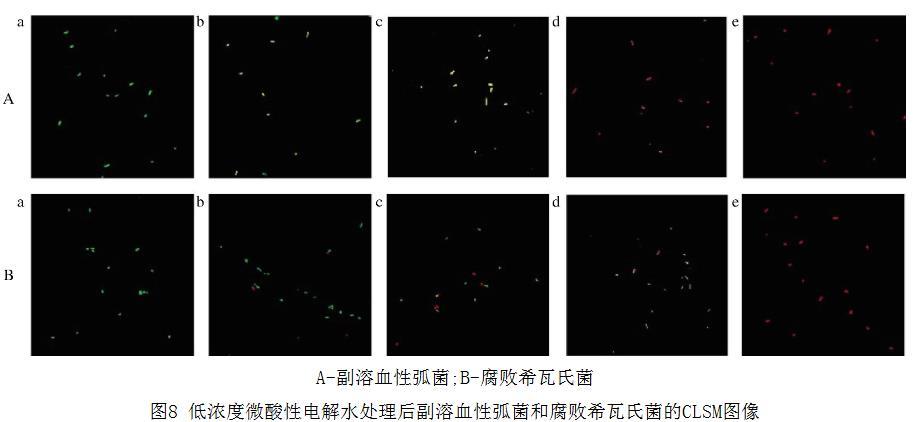

2.7.2 细胞质膜完整性

使用混合荧光染料Syto 9和PI进行菌体染色,检测经低浓度微酸性电解水处理后细胞质膜的通透性变化。低分子质量绿色荧光染料Syto 9可以穿透完整和受损的细胞质膜,而高分子质量红色荧光染料PI只能穿透受损的细胞质膜。对照组的副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌均显示Syto 9染料的绿色荧光,说明细胞膜是完整的。而经低浓度微酸性电解水处理的细菌出现黄色或红色荧光,且随着低浓度微酸性电解水浓度的升高,2种荧光比例增加,表明质膜完整性受损。并且在相同浓度下,副溶血性弧菌的黄色或红色荧光比例明显高于腐败希瓦氏菌,表明低浓度微酸性电解水对副溶血性弧菌细胞质膜完整性的破坏更强。

A-副溶血性弧菌;B-腐败希瓦氏菌

图8 低浓度微酸性电解水处理后副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌的CLSM图像

3 结论

本研究以海虾中优势致病菌-副溶血性弧菌和优势腐败菌-腐败希瓦氏菌为研究对象,探究了低浓度微酸性电解水对纯培养及海虾表面接种菌的杀菌效果以及作用机制。结果表明,低浓度微酸性电解水对2种菌均具有较强的杀灭作用,杀菌效果呈有效氯浓度依赖性;并且随着处理时间的增长,低浓度微酸性电解水对虾表面接种菌的杀灭效果也增强。低浓度微酸性电解水杀灭副溶血性弧菌和腐败希瓦氏菌可能的机制包括:低浓度微酸性电解水破坏细胞膜完整性,导致膜通透性增加,造成DNA、蛋白质、ATP、K+等内容物的泄漏,激光共聚焦显微镜和扫描电子显微镜观察结果证实了低浓度微酸性电解水对细胞外部结构的破坏作用;低浓度微酸性电解水造成细胞膜超极化现象,细菌膜电位的改变干扰细胞正常的代谢活动,从而导致细菌死亡。部分离子通道激活导致K+等电解质的泄露正是造成细胞膜超极化的原因之一,而电导率的增加证明了膜内外的离子紊乱;低浓度微酸性电解水造成ATP的快速耗尽,抑制细胞的生命活动;低浓度微酸性电解水导致了活性氧的大量产生和积累,造成细胞中生物大分子的氧化损伤,以及细胞膜上多不饱和脂肪酸和膜蛋白的过氧化,从而破坏细菌细胞膜的结构和功能。

相关新闻推荐

2、生长曲线分析揭示:戈登氏链球菌通过ManL非特异性CCR机制抗衡致病菌(二)