微生物群落通常由少数优势物种和大量低丰度的分类群组成。这些稀有分类群在维持微生物组的多样性和功能方面发挥着重要作用。在压力或选择压力下,这些分类群有助于维持群落的结构和功能稳定性,提供“生态保险”。稀有物种还可以作为遗传多样性的不竭源泉,有助于功能相似性,并增强生态系统抵御环境干扰的能力。此外,稀有分类群包括休眠和代谢活跃的微生物,它们在生态系统过程中发挥着重要作用,尤其是在受到干扰之后。因此,稀有分类群的一个重要作用是作为功能相似物种的储存库,在群落组成因环境压力而波动时维持生态系统功能。因此,稀有分类群在塑造微生物组的组成和功能恢复力方面的重要性不容忽视。尽管近年来越来越多的研究试图探究稀有物种,但我们对核心微生物群落中的稀有物种(以下简称“核心稀有物种”)的了解仍然有限(图1)。特别是,导致它们持续存在的因素仍未得到探索。在这篇观点文章中,我们重点关注塑造核心微生物群落中稀有物种持续存在的生态和遗传驱动因素。我们强调在微生物群落分析中采用适当的生态指标来考虑核心稀有物种的重要性,并强调保护这些稀有生物圈中的重要成员对于生态系统可持续性的必要性。

1.稀有分类群的类型

稀有性这一概念起源于20世纪中叶,当时宏观生态学家开始认识到稀有物种对生态系统平衡的贡献。在一篇具有开创性的论文中,黛博拉·拉宾诺维茨(Deborah Rabinowitz)提出了植物群落中七种不同的稀有性形式。这一概念框架是通过考虑稀有的三个主要定义而形成的:地理分布范围狭窄、生境特异性严格以及局部种群规模小。这导致了基于物种在这三个参数上表现出的差异对稀有性进行分类。在对群落进行快照式的观察时,稀有物种最直接的定义是其种群规模小。然而,这种一般性的观察可能是其他潜在控制因素的表现(不适应环境条件、在错误的演替阶段进行观察等)。

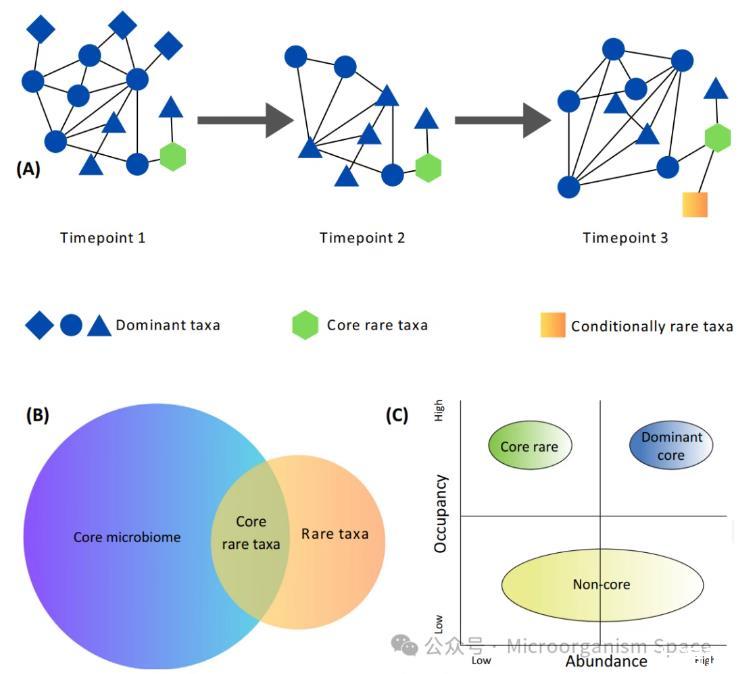

因此,研究稀有类群的时间动态对于更好地理解稀有性至关重要。我们对它们的稀有模式有了更深入的理解。我们发现,根据其时间动态,文献中将稀有分类群分为两大类:暂时稀有分类群和条件稀有分类群。暂时稀有分类群在微生物组中偶尔出现稀有状态,在其他时间点可能丰富也可能检测不到。这可能是由于来自本地物种库之外的微生物分类群的扩散,它们在新环境中可能会暂时表现为稀有,然后繁荣(或消亡)。此外,条件稀有分类群的丰度可能会因有利的环境条件或核心微生物组成员的招募而周期性增加。核心微生物组,顾名思义,包括在给定环境条件下无论丰度如何都能在空间和时间上持续存在的微生物分类群及相关基因/功能。相比之下,稀有分类群的特点是在特定环境和时间点丰度较低。尽管这是一个新颖的想法,但可以设想存在第三类稀有分类群,它们处于核心微生物组和稀有分类群的交集处(图1B),我们在此将其称为“核心稀有分类群”,这一概念将在下文进行定义和讨论。

图1|核心微生物组中稀有分类群的持久性。(A)假设微生物群落中优势分类群(蓝色圆圈)、核心稀有分类群(绿色六边形)和条件稀有分类群(黄色正方形)丰度的时间变化。核心稀有分类群在时间维度上的持久性清晰可见。(B)维恩图说明核心稀有分类群的概念,显示它们存在于核心微生物组和稀有微生物组的交集处。(C)丰度-占有率分布图,展示微生物组三个组成部分的预测分布:核心稀有分类群(高占有率,低丰度)、优势核心分类群(高占有率,高丰度)和非核心分类群(低占有率,中等到高丰度)。

2.定义核心稀有物种

过去十年,核心微生物组研究呈指数级增长,这得益于其在生态学上的重要意义。在微生物生态学中,核心微生物组被认为包含生态和功能上不可或缺的成员。利用核心微生物组的潜力可以解决从维持肠道和口腔健康到微生物组对全球变化因素的响应等一系列问题。同样,近年来,稀有分类群作为微生物组中重要的生态和功能组成部分,引起了人们的极大兴趣。然而,据我们所知,核心微生物组中存在稀有分类群(即核心稀有分类群)这一概念此前尚未被讨论过。在接下来的部分中,我们将尝试详细阐述这一新颖但至关重要的微生物组组成部分。由于核心稀有类群本质上是稀有微生物组的一个子集,因此首先讨论用于定义稀有类群的一般生态指标是很重要的。在过去的二十年中,测序技术以前所未有的速度发展,不同的测量指标被用于识别和区分测序数据中的稀有类群和人工类群。为此,大多数研究传统上考虑相对丰度阈值,而其他研究则使用每个样本的序列计数或经验阈值。

尽管采用基于丰度的截止值有其缺点(例如,会丢失低于预定阈值的任何类群),但将其用于识别稀有类群是合理的。然而,仅使用基于丰度的指标来定义和统计核心稀有类群是不够的。我们建议除了丰度之外,还应纳入基于占有率的测量指标来定义核心稀有类群。这是因为基于丰度的筛选需要一个最低丰度阈值,低于该阈值的丰度较低的类群将被排除在核心微生物组之外。对于基于占用率的筛选来说,这并非问题,因为任何具有非零丰度计数的分类群都可以被纳入,从而能够比较它们在不同样本中的存在情况。有趣的是,丰度和占用率都与前面讨论的七种稀有性形式的定义参数相一致,其中相对丰度由当地种群规模决定,占用率由生境特异性和地理分布决定。虽然占用率可以定义为在目标物种能够被检测到的采样点的比例,丰度则是特定空间或时间中物种数量的数值表示。换句话说,分类群可以是稀有的也可以是丰富的,并且可以在许多样本中被检测到(高占用率)或仅在少数样本中被检测到(低占用率)。这些丰度-占用率关系在定义和量化核心微生物组方面很有用,同样也可以作为有用的指标来区分核心稀有分类群、核心优势分类群和非核心分类群(图1C)。

占主导地位的核心微生物组可能包括那些丰度高且存在率高的分类群,而非核心分类群则由丰度多变但存在率低的微生物组成。因此,考虑到拉宾诺维茨提出的七种稀有形式,并将其与核心稀有分类群的预期特征相对应,我们建议将它们定义为具有广泛时空分布、低生境特异性(即在多个样本中均有发现,存在率高)以及低丰度(局部种群规模小)的分类群。这里,高存在率表明它们能够在多变的环境条件下生存,而低丰度则表明它们是弱竞争者,但能够耐受环境波动。不过,由于对核心稀有分类群的研究尚处于起步阶段,这些假设仍需实证验证。

相关新闻推荐

1、一株具有高渗透压耐受性的嗜果糖植物乳杆菌的分离与特性研究(三)

2、微生物生长曲线分析仪助力嗜麦芽窄食单胞菌组氨酸激酶库的功能图谱绘制(一)

3、明永冰川地区低温黄杆菌噬菌体生长曲线绘制及生物学特性(三)