2.3根瘤菌噬菌体的一步生长曲线

根瘤菌噬菌体感染宿主后的一步生长曲线如图2所示。SMM-1、SMM-2、SMM-3感染宿主菌的潜伏期分别是2、4和2h,爆发期持续12、10和10h,裂解量分别是362、472和1339 PFU·mL-1;SSS-1、SSS-2、SSS-3的潜伏期分别为8、8和6h,噬菌体量均在22h时达到最大,其爆发期持续时间分别为14、14和16h,裂解量分别为500、351和305 PFU·mL-1;BDM-1、BDM-2、BDM-3的潜伏期较长,分别为18、18和12h,3株噬菌体均在54h后才完成裂解,其爆发期持续36、36和42h,裂解量分别为18、65和278 PFU·mL-1.对比发现,BDM的潜伏期和爆发期明显大于SMM和SSS,获得的裂解量最小。表明相同宿主的根瘤菌噬菌体的潜伏期和爆发期存在一定差异,但不明显,而不同宿主间根瘤菌噬菌体的潜伏期和爆发期差异较大。

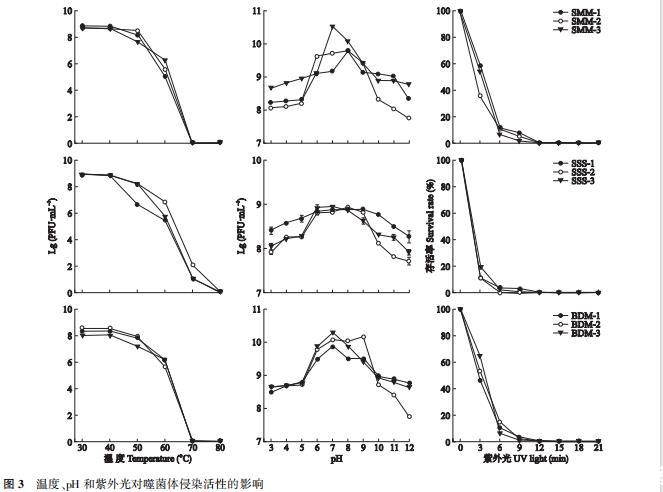

2.4根瘤菌噬菌体生物学特性

图3分别为不同宿主根瘤菌噬菌体对温度、pH和紫外光的敏感性。可以看出,SMM、SSS和BDM噬菌体株均在30——40℃之间活性较好,当温度高于40℃时,根瘤菌噬菌体的裂解活性出现不同程度的下降。当温度达到60℃时9株噬菌体的裂解量均降低了90%以上。当温度高于70℃时,SMM和BDM噬菌体活性均基本丧失,而SSS在温度达到80℃时才完全失活。与SMM和BDM相比,SSS对温度有较高的耐受性。

SMM在pH为7.0——8.0之间时,滴度达到最大值,pH>8.0时效价下降较快,当pH达到12时,噬菌体虽仍有活性,但与最适pH相比,效价降低了90%以上。SSS在酸性条件下,随pH升高,其滴度值不断增加,在pH为6.0——9.0的范围内,其效价值变化不大,且达到最大值,说明SSS对pH的适应性较好,

在酸性及弱碱条件下均具有较强的侵染能力。而BDM在pH=7的中性条件下滴度值达到最大,当pH<7.0时,随着pH升高,噬菌体滴度呈增加趋势,当pH>7.0时,其滴度值迅速下降,说明BDM不适合在碱性环境中生存。

不同宿主噬菌体的存活率随紫外光照射时间延长呈明显下降趋势。当照射3min时,SMM、SSS和BDM分别降低了50.3%、86.2%和45.4%;照射9 min时,9株噬菌体存活率极低但仍有活性;当照射12min后,所有噬菌体株完全丧失侵染能力。表明宿主噬菌体对紫外光均较敏感,与SMM和BDM相比,SSS对紫外光更为敏感。

3讨论

噬菌体是通过侵染细菌并使菌体发生裂解而完成增殖的一类病毒(virus)。噬菌体具有调节细菌群落组成、数量和代谢等功能,在调控全球生物地球化学循环及维持生态功能等方面发挥着重要的作用。Demolon等于1935年首次在土壤中分离获得了紫花苜蓿(Medicago sativa)根瘤菌噬菌体,研究证实噬菌体的侵染在一定程度上降低了土壤中苜蓿根瘤菌的数量,并间接导致了产量的显著下降。Wer-quin等对33株苜蓿根瘤菌的侵染试验证明,噬菌体可以通过定向选择消除特定类型的苜蓿根瘤菌,进而诱使苜蓿根瘤菌种群的数量和演化进程发生改变。此外,Hashem等对慢生大豆根瘤菌(Bra-dyrhizobium japonicum USDA 117)噬菌体的研究结果证明,大豆根瘤菌噬菌体的侵染导致无效根瘤菌的大量产生,进而直接或间接导致豆科作物固氮效率和产量的显著下降。

以不同种基因型根瘤菌为宿主,本研究共分离获得9株噬菌体,电镜观察SMM和BDM具有相同的形态特征,均属于肌尾噬菌体科。对比SMM和BDM外部形态发现,其头部大小相似,但尾部长短存在明显差异,BDM尾部比SMM噬菌体长38——43 nm.而中华根瘤菌SSS噬菌体株属于长尾噬菌体科。此外,与已报道的噬菌体形态对比发现,SMM和BDM分别与豌豆噬菌体RES和RL2、三叶草噬菌体CT6的外部形态一致,但头部和尾部尺寸存在一定差异,而BDM噬菌体与鹰嘴豆(Cicerarieti-num)根瘤菌噬菌体RC1形态相似。

本研究对9株根瘤菌噬菌体的一步生长曲线和最佳感染复数的分析结果显示,相同宿主噬菌体的最佳感染复数、潜伏期和爆发期虽存在一定差异,但分异度远小于不同宿主根瘤菌噬菌体的变化。此外,与已有的研究结果对比发现,SMM的潜伏期2——4h,与Atkins和Werquin等报道的苜蓿根瘤菌噬菌体潜伏期时间相一致。SSS的潜伏期为6——8h,略短于已报道的豇豆(Vignaunguiculata)噬菌体JRW3(潜伏期12h),但两者间14——16h的爆发期持续时间相同。而获得的慢生根瘤菌噬菌体BDM的潜伏期为12——18h,爆发期为36——42h,显著高于目前已报道的豌豆根瘤菌噬菌体。Singh等对两株豇豆噬菌体的生物学特性进行对比分析发现,噬菌体RS1的潜伏期显著低于RS2,而产生析发现,噬菌体RS1的潜伏期显著低于RS2,而产生这种差异的原因可能是由于RS2宿主菌的生长时间高于RS1,并推测豆科作物根瘤菌噬菌体的潜伏期时间与宿主的生殖时间存在相关关系。

有研究证明,温度、pH和紫外光照射是噬菌体生存和稳定性的主要影响因素。本研究结果发现,不同宿主的噬菌体株在30——40℃的范围内均可稳定存活,同时具有较强的侵染能力。当温度达到60℃时,所有噬菌体的滴度值均显著下降90%以60℃时,所有噬菌体的滴度值均显著下降90%以上。这与Ji等对噬菌体VMY22的热稳定性测定结果一致,VMY22噬菌体在20——40℃时稳定性较高,而温度超过60℃时其存活率和侵染能力均显著降低。此外,Ahmad等研究发现,当温度达到60℃时,豇豆根瘤菌噬菌体JRW3的存活率降低了95%以上,说明噬菌体的存活率和侵染能力对温度较为敏感,但不同豆科根瘤菌噬菌体间存在一定的差异。

噬菌体的活性受pH影响较大,如SMM在pH为7.0——8.0之间时,滴度达到最大值,当pH>8.0时效价迅速下降。BDM在pH=7的中性条件下滴度达到最大值,当pH>7.0,其滴度值迅速降低。而SSS在酸性条件下,随pH升高,其滴度值不断增加,在pH为6.0——9.0的范围内,其侵染活性最高,说明SSS对pH的适应性较好,在酸性及弱碱条件下均具有较强的侵染能力。该研究结果与Appunu等报道相一致,根瘤菌噬菌体在中性条件下存活率和侵染能力最强。

紫外光照射是影响噬菌体活性的另一主要因素,在连续照射3min时,噬菌体活性均存在显著下降的趋势,然而不同宿主的噬菌体存在一定差异。对比发现,中华根瘤菌噬菌体SSS对紫外光更为敏感,照射3min其活性降低了86%左右。

综上所述,侵染相同宿主噬菌体在外部形态、MOI、一步生长曲线特征及对温度、pH及紫外光稳定性均存在一定差异,但在程度上均没有不同宿主噬菌体间差异显著。该研究结果与Werquin等对33株根瘤菌噬菌体间的生物学特征对比结果一致,具有外部形态相似根瘤菌噬菌体间在噬菌体滴度、菌斑大小和噬菌体敏感性方面存在微小的差异,不同根瘤菌噬菌体可以按照宿主范围进行分组。本研究结果为阐明噬菌体、根瘤菌和豆科作物三者间的相互关系提供了理论数据,为根瘤菌噬菌体生态学研究奠定了基础。

相关新闻推荐

2、生长曲线分析仪应用于帕金森病相关蛋白毒性机制的跨物种研究(三)

3、基于面包酿酒酵母和拟南芥从天然提取物中筛选出生物刺激剂替代品