2.2.2应激条件对失活的作用

研究发现,微生物在暴露于应激条件之后会通过遗传调节或者生理适应性提高其对于该应激条件或者其他应激条件的抗性,这种现象称为“交叉保护”作用。因此,阪崎克罗诺杆菌在不同条件下的失活状况可能由于遭受了各种应激作用而发生改变。为研究干燥、饥饿、热和冷应激对复水婴幼儿奶粉配方中阪崎克罗诺杆菌的热失活的影响。Shaker等使用线性回归得到受应激与未受应激阪崎克罗诺杆菌的D值和Z值,结果发现干燥和热应激均显著降低了D值,即这两种应激作用均使得菌株对温度更加敏感,耐热性降低。而Chang等研究发现阪崎克罗诺杆菌BCRC 13988的耐热性随着热应激处理时间的延长与热应激温度的增加而增加。其中,温度应激导致耐热性变化依旧通过D值变化来体现。Li Poting等也发现热应激(47.0℃、15 min)增强了阪崎克罗诺杆菌对消毒剂的抵抗力。由此可见,“交叉保护”作用可能是应激依赖性的,热应激容易使得微生物抗性增加。不同应激作用对阪崎克罗诺杆菌抗性的影响见表3。若“交叉保护”作用增加阪崎克罗诺杆菌的抗性,则构建更为严格的综合控制方案将是未来控制阪崎克罗诺杆菌污染的主要研究方向。

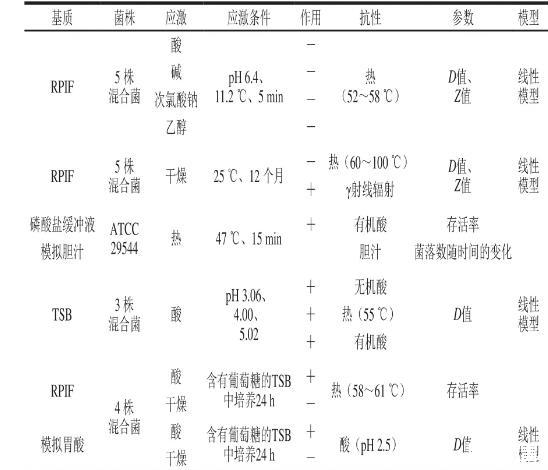

表3不同应激处理对阪崎克罗诺杆菌在亚致死条件下的耐受性

综上可以看出,早期阪崎克罗诺杆菌的失活研究多关注温度对阪崎克罗诺杆菌的灭活效果,失活动力学曲线的拟合多采用线性回归的方法,且D值和Z值是研究中的重要参数。随着失活研究的不断深入,Weibull模型或带肩或尾的非线性模型能更好地描述非热失活曲线中出现的“拖尾”和“扫肩”等现象,拟合效果更好。然而,新技术为保持食品营养和感官品质而达不到完全灭菌的目的,容易造成失活曲线的“极端拖尾”,因此,研究者应建立更多合适的模型来描述新技术对阪崎克罗诺杆菌的作用效果。虽然随机性模型在阪崎克罗诺杆菌的失活研究中的使用相对较少,但其更加符合实际的估计栅栏因子对微生物的失活效果,其重要性仍不可忽视。另外,“交叉保护”作用的存在可能增加阪崎克罗诺杆菌的抗性,因此应该研究更高强度的微生物控制技术。综上,失活模型的建立反映了传统、新技术对阪崎克罗诺杆菌的作用效果,只有将有效的微生物控制措施、标准化的生产实践相结合才能有效保障奶粉的消费安全。

3结语

目前,预测微生物学研究一般在温度、pH值和aw等恒定环境条件下进行,而奶粉在实际生产、运输、消费过程中aw或温度会因环境条件和人为因素而发生变化,因此在波动aw或温度下建立模型更加具有实际意义。在阪崎克罗诺杆菌预测模型的构建中,传统的平板计数法耗时长、特异性较差,导致微生物计数往往局限于纯培养而不能排除背景微生物的干扰,而宏基因组学测序技术、凝胶电泳技术或聚合酶链式反应等分子生物学技术因为具有特异性强、灵敏度高等优点,可能成为预测微生物研究中的有力工具。此外,由于迟滞期受到环境因素和微生物生理状态的双重影响,而研究者恰好缺乏对食品中所污染的微生物生理状态的明确认识,造成迟滞期的预测难度加大,因此对迟滞期设定一个统一的定义成为迟滞期研究的关键点。近30年来,预测微生物学研究虽已取得相当大的进展,但模型多为实验室条件下所建立,而食品中微生物的实际生长和失活状况可能受营养物质、背景微生物或者实际生活环境等的影响,因此基于工业条件或者食品背景的模型验证工作不容忽视。今后的研究方向建议如下:

1)在信息共享的大数据时代下,虽然我国在预测微生物学研究领域已取得部分进展,但国外早已推出ComBase预测微生物平台和致病菌模型程序等预测微生物软件,中国自主研发食品预测微生物学软件鲜有推出。因此,微生物学家、数学家、计算机科学家和分子生物学家应积极进行跨界合作,构建既与国际接轨又符合中国国情的界面友好型预测微生物软件,从而为数据分析提供依据。

2)科学界和监管部门的主要目标是在国家或者国际区域内控制微生物,从而改善食品卫生条件、提高食品安全水平。建议研究者继续加强阪崎克罗诺杆菌的建模研究,利用剂量-效应模型描述疾病发生概率,为阪崎克罗诺杆菌的暴露评估提供数据支持,指导管理者制定合适的食品安全措施。

3)目前,针对阪崎克罗诺杆菌预测微生物学的生长建模研究而言,急需对单细胞状态下阪崎克罗诺杆菌迟滞期进行讨论。由于单细胞变异性的存在,利用概率函数的随机性模型能更加贴近实际地描述阪崎克罗诺杆菌的迟滞期,并且生长环境和历史应激对微生物生长动力学影响不容忽视,因此可利用随机性模型探究热应激、低温胁迫、干燥应激和pH值等环境因子对单细胞状态下阪崎克罗诺杆菌迟滞期的影响。此外,应更加重视低剂量致病菌污染时阪崎克罗诺杆菌的死亡动力学建模。

4)近年来,控制病原微生物的新技术不断发展,益生菌在奶粉中的应用研究也逐步走向成熟,奶粉中的营养强化物质及益生菌等均会对致病微生物的存活产生影响,所以构建益生菌与阪崎克罗诺杆菌共存状态下的预测微生物建模将更加具有实际意义。5)在历史应激对阪崎克罗诺杆菌在亚致死条件下耐受性的研究中发现,阪崎克罗诺杆菌中可能存在“交叉保护”作用,但是“交叉保护”作用的产生与菌株、应激条件之间的关系尚待研究,同时,产生“交叉保护”作用的机制也待进一步探讨。

相关新闻推荐

2、全自动生长曲线分析仪揭示结核分枝杆菌通过代谢途径抑制宿主的适应性免疫反应

3、志贺氏菌Vi样噬菌体SboM-AG3与沙门氏菌噬菌体ViI的高度基因组同源性(三)