1.6数据分析

在无药物存在的情况下,对空白对照组的细菌生长曲线进行拟合,按照目标函数最小的优化方式,求得最佳的F、Nmax、Kd,并将此参数在随后的拟合中,保持不变。将不同MIC值条件下的菌量变化和空白对照组再一同进行拟合,求得各个参数。

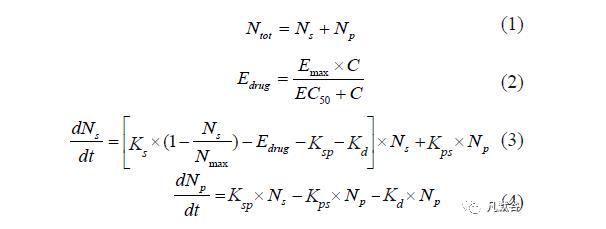

所建立的方程(1)~(4)中,有代数方程和微分方程,无法通过常见的解微分方程组的方式进行求解,本文采用了有解微分和代数方程能力的Matlab软件(Release 2012a,MathWorks,Natick,MA,USA)进行了数据计算,通过nlmefit()指令进行非线性混合效应的拟合。经过多次迭代,求得方程中各种参数的最佳值。

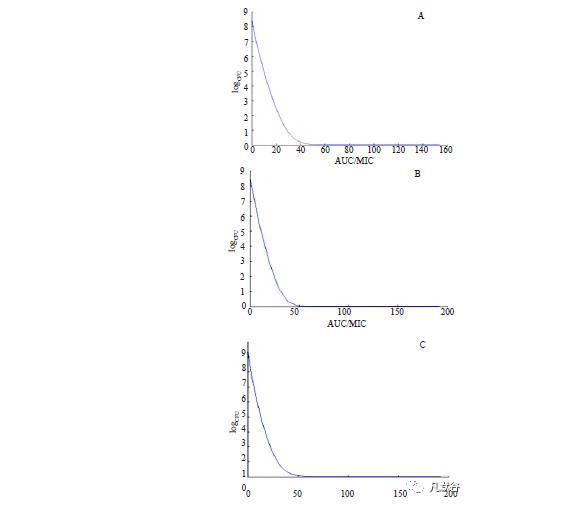

根据所建立的模型,模拟不同药物浓度情况下24h时体系中细菌的存量。将药物浓度乘以时间除以MIC值,就可获得AUC/MIC值,以该值和体系中细菌的量作图,就可以观察细菌计数随着时间的变化规律,推测PK/PD的靶值。

1.7模型验证

采用常用的方法,如目标函数值、测定值和拟合值的一致性情况进行模型的验证。

内容由凡默谷小编查阅文献选取,排版与编辑为原创。如转载,请尊重劳动成果,注明来源于凡默谷公众号。

2、研究结果

2.1静态杀菌曲线

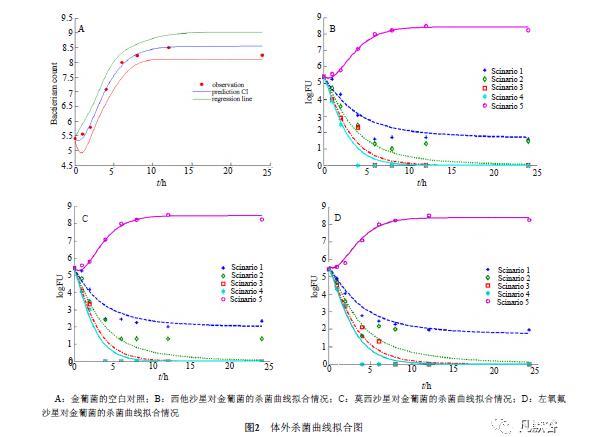

实验中,根据菌株的MIC值,除了空白对照组外(Scinario 5),还进行了MIC为1、2、4、8h的药物浓度杀菌曲线研究分别对应Scinario 1~Scinario 4,对这些杀菌曲线的情况见图2。

2.2模型参数和PK/PD靶值

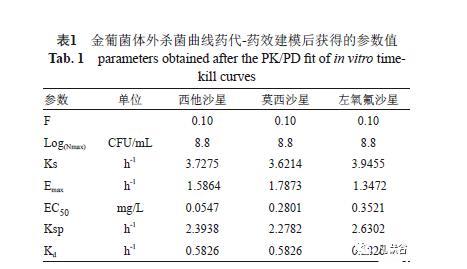

目前所建立的模型可以模拟静态情况下的杀菌曲线,拟合图见图2。在该图中,所建立的模型,可以较好地拟合3种药物不同浓度下的杀菌曲线。基于模拟曲线获得的关键参数见表1。

表1中,反映药物作用的EC50参数在3种药物之间是有区别的,该值越小,杀菌活性越强。模拟的AUC/MIC与24h细菌计数的结果见图3。

图3模拟的24h后体系中细菌菌落数与3种不同喹诺酮类药物PK/PD指数-AUC/MIC的关系

从该图中可以看出,细菌计数值(药效学)与AUC/MIC是直接相关的,即说明了这3个喹诺酮类药物的PK/PD指数是AUC/MIC;另外,依据细菌的计数不再下降的情况,很容易地计算出其PK/PD靶值,其值对3种药物而言,均在50左右。

3、讨论

以往主要用感染动物的PK/PD研究,来确定抗菌药物PK/PD指数、PK/PD靶值,这些研究方法复杂、周期长,推广困难。本文采用非线性混合效应模型的原理,进行了静态体外杀菌曲线的拟合。

从获得的结果看,所建立的模型能够反映细菌的生长情况,由此获得的关键的药效学指标,如Emax、EC50,可以用来进行抗菌药物作用效果的初步评价。

从本实验中,也可以进行PK/PD指数、PK/PD靶值乃至给药剂量的预测。在本文的结果中,3个不同药物之间的Emax值基本相同,但EC50相差较大。

以EC50反映的活性中,西他沙星是莫西沙星的5倍,是左氧氟沙星的6.5倍,临床剂量与体外活性的差别相一致。

在目前确定的临床常用药物剂量中,西他沙星为50mg,莫西沙星为400mg,左氧氟沙星为500mg。从模拟的AUC/MIC结果与细菌菌量的关系中可以看出,达到细菌计数不再下降的AUC/MIC值在50左右,且3种药物之间差别很小。该结果与文献报道的喹诺酮类药物在抗革兰阳性菌的研究中所获得的靶值也是一致的。

以上结果说明,利用体外杀菌曲线结合建模和仿真技术,具有重要应用价值,可以对抗菌药物的PK/PD指数和靶值进行预测。进一步的研究,可以在该结果的基础上展开;也可以对新的抗菌药物进行PK/PD初筛,增加临床试验的成功率。

本实验模型中,药物浓度是按照恒定值进行计算,这与这3种药物在溶液状态下比较稳定的情况是一致的。进一步的模型优化中,可以将药物的降解因素考虑进去。也可以模拟药物浓度在体内的变化,结合细菌的变化,建立动态体外PK/PD模型,从而获得与临床用药更加一致的研究环境,其研究结果将更具指导意义。另外,也可以在一个浓度下,多次测试杀菌曲线,建立群体模型,加入实验变异的影响。

本实验作为一项探索性体外PK/PD研究,探讨了杀菌曲线建模的可行性,以及其结果的预测能力。研究中,仅局限在一种临床分离菌和3个同类作用机制药物的比较研究。针对新的抗菌药物,需要开展涵盖更多临床致病菌、多种给药方式的全面研究。

相关新闻推荐

1、生长曲线分析仪应用于帕金森病相关蛋白毒性机制的跨物种研究(二)

2、Bioscreen生长曲线分析仪的应用于病毒的相关筛选试验:筛选94个噬菌体R1-RT的HPUFs