1.2.6不同处理下的抑菌试验

原液组:将分离纯化后的N3-1①以1%接种量接种于100 mL MRS肉汤培养基中,在含5%CO2培养箱中37℃培养至稳定期(OD600 nm值≥1.9),4℃下12 000×g离心15 min,收集上清液(即无菌发酵上清液),对上清液采用0.22μm滤膜无菌过滤,在-50℃条件冷冻干燥过夜。冻干后的固体用1 mL灭菌蒸馏水吹悬(浓缩至1/10体积),放置于-20℃冰箱中备用。采用1.2.5中所述牛津杯法进行抑菌试验。

氢氧化钠(NaOH)处理组:将分离纯化后的N3-1①以1%接种量接种于100 mL MRS肉汤培养基中,在含5%CO2培养箱中37℃培养至稳定期(OD600 nm值≥1.9),4℃下12 000×g离心15 min,收集上清液,用6 mol/L NaOH溶液调pH至6.5,以中和上清液中有机酸的干扰。后续步骤同上述原液组。

NaOH+CAT处理组:用pH为6.5的0.02 mol/L的醋酸钾将CAT配成50 mg/mL的母液,在NaOH处理组所得无菌发酵上清液的基础上,将母液加入到上清液中进行10倍稀释,使上清液中CAT的终浓度为5.0 mg/mL,37℃水浴2 h。后续步骤同上述原液组。

1.2.7不同pH乳酸抑菌试验

将具有一定抑菌活性的分离乳酸菌N3-1①、N4-1①、N5-1①、N7-1①、屎肠球菌5号株按1%的接种量接种于MRS肉汤培养基中,在37℃培养24 h后,不经过1/10体积浓缩,测定无菌发酵上清液的pH。用NaOH溶液将1/2的无菌发酵上清液调整至pH为6.5,另1/2不作处理。经牛津杯法检测上述2份无菌发酵上清液对金黄色葡萄球菌ATCC29213株的抑菌作用。将乳酸溶液用无菌蒸馏水调整到pH分别为1.4、2.1、3.0、3.8,参照步骤1.2.5制备含有金黄色葡萄球菌ATCC29213株的0.7%TSA培养基平板,在对应的牛津杯孔中分别加入上述不同pH的乳酸溶液100μL,37℃培养16 h,测量抑菌圈直径,并计算抑菌物质效价。

1.3数据处理与分析

采用Excel 2019整理数据并绘制图片。采用CurveExpert 1.4汉化版软件进行线性方程的拟合。

2结果

2.1疑似乳酸菌16S rDNA测序鉴定

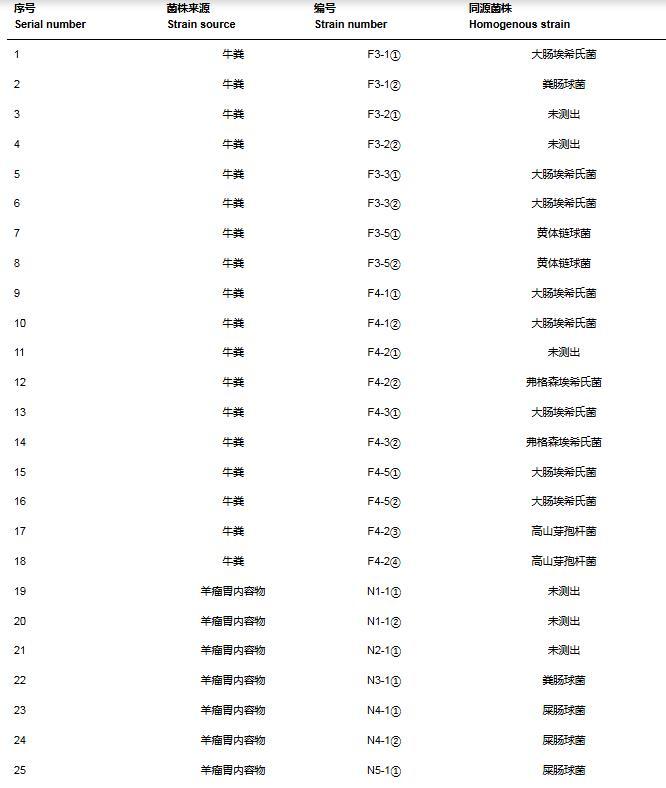

将从牛粪中分离的18株、从羊瘤胃内容物中分离的9株和从青贮饲料中分离的2株共29株细菌的16S rDNA进行扩增,扩增产物的电泳图见图1。将这29株分离菌株的16S rDNA序列在NCBI数据库进行Blast序列比对,选取序列同源性最高的菌株作为测序菌株的疑似菌株,其中有11株疑似乳酸菌(表1)。

图1 29株分离菌的16S rDNA扩增电泳图

表1 29株分离菌的16S rDNA序列比对结果

2.2疑似乳酸菌的生长特性与产酸能力

如图2所示,N3-1①、N4-1①、N5-1①、N7-1①均呈现白色黏液样菌落,符合乳酸菌菌落的典型形态。革兰氏染色镜检发现,除N3-1①、N5-1①由于伊红复染充分,颜色偏红以外,N4-1①、N7-1①均呈蓝色,显微镜下形态均呈短杆状或棒状球菌,直径0.5~2.0μm,以单个或成对分布为主,部分成短链状或成团状分布。上述菌株革兰氏染色均呈阳性,同时过氧化氢酶接触显示阴性,可初步确定为乳酸菌。

图2 4株疑似乳酸菌的菌落及革兰氏染色

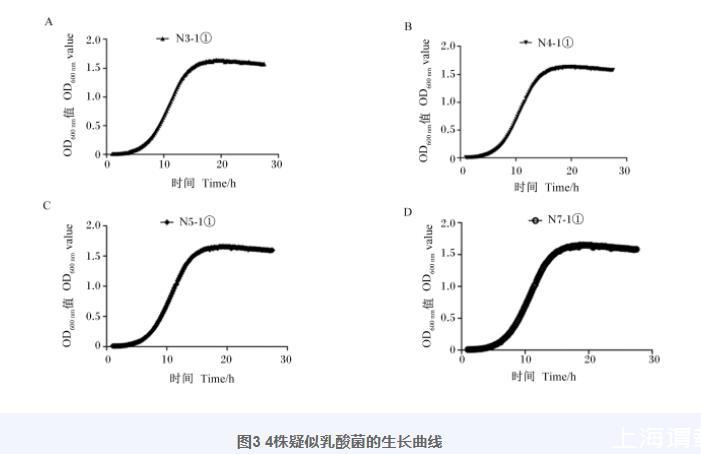

由生长曲线(图3)可知,N3-1①达到平台期为16.15 h;N4-1①达到平台期为16.53 h,在4株菌中最晚到达平台期;N5-1①达到平台期为15.77 h,在4株菌中最早到达平台期;N7-1①达到平台期为16.15 h,与N3-1①相同,表明这2株菌的生长特性比较接近。

图3 4株疑似乳酸菌的生长曲线A:N3-1①28 h内OD600 nm值变化;B:N4-1①28 h内OD600 nm值变化;C:N5-1①28 h内OD600 nm值变化;D:N7-1①28 h内OD600 nm值变化。

产酸曲线(图4)表明,N3-1①、N4-1①、N5-1①、N7-1①接种在MRS肉汤培养基中,0 h时pH均为6.2,培养24 h后,pH均在3.5左右,此时各菌株产酸能力已到达平台期;继续培养至36 h,pH没有发生变化,表明乳酸菌生长达到稳定期后,其产酸能力不再随时间的延长而增加。

图4 4株疑似乳酸菌的产酸曲线A:N3-1①36 h内pH变化;B:N4-1①36 h内pH变化;C:N5-1①36 h内pH变化;D:N7-1①36 h内pH变化。