1.2方法

1.2.1形态学特征观察

将DH 066和F 107接种于10 g/L CMA,25℃培养。培养过程中,对该菌菌落特征,分生孢子形态及大小、产孢方式、分生孢子梗大小、捕食结构等进行观察,并按照张克勤等,Zhang K Q等的描述进行形态学鉴定。

将保存于20 g/L麸皮斜面培养基的DH 066和F 107先接种在4 g/L CMA平皿上,25℃培养7 d后,再接种于10 g/L WBA,10 g/L CMA,20 g/L DIA,20 g/L DA平皿中央,置于25℃培养,3 d后在菌落边缘以30°~50°角倾斜插入灭菌的盖玻片,继续培养,3 d~6 d后待菌丝完全覆盖盖玻片,取出盖玻片用乳酸酚棉蓝染色液制片,在光学显微镜(OLYMPUS,CX21,日本)下观察每株菌在不同培养基中分生孢子和分生孢子梗的形态,并拍照。测量分生孢子的大小(各测50个)。在盖玻片上画0.3 cm×0.3 cm的方格,计分生孢子数,从而推算出每株菌在不同培养基中分生孢子量/cm2,同时计有分枝的分生孢子梗数及分生孢子梗总数,计算分生孢子梗的分枝率。

1.2.2对生长在不同培养基中的两株少孢节丛孢菌进行观察及测量

将保存于20 g/L麸皮斜面培养基的DH 066和F 107接种于4 g/L CMA平皿上。25℃培养7 d后,用直径为5 mm的打孔器取出同等大小的带有菌丝的琼脂块,接种于10 g/L WBWA,10 g/L WBA,10 g/L CMWA,10 g/L CMA,20 g/L DIA,20 g/L DA平皿中央,每组3个培养皿。将接种后的培养皿置于25℃下培养,从接种后第3天(即接种后48 h)开始,每天定时观察并用游标卡尺定点测量1次,最后用如下公式计算菌丝生长长度:

菌丝生长长度(mm)=各组中菌丝当天的菌落直径平均值-5

将统计的数据用GraphPad Prism 6.0作图。

2结果

2.1在不同培养基中DH 066和F 107的形态

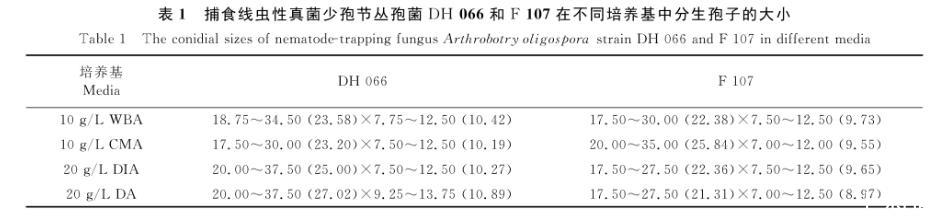

表1捕食线虫性真菌少孢节丛孢菌DH 066和F 107在不同培养基中分生孢子的大小

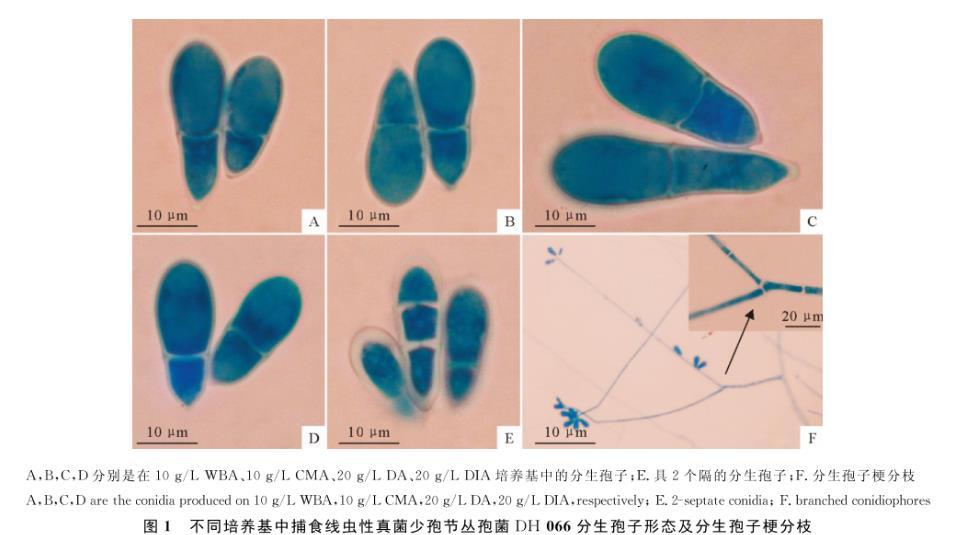

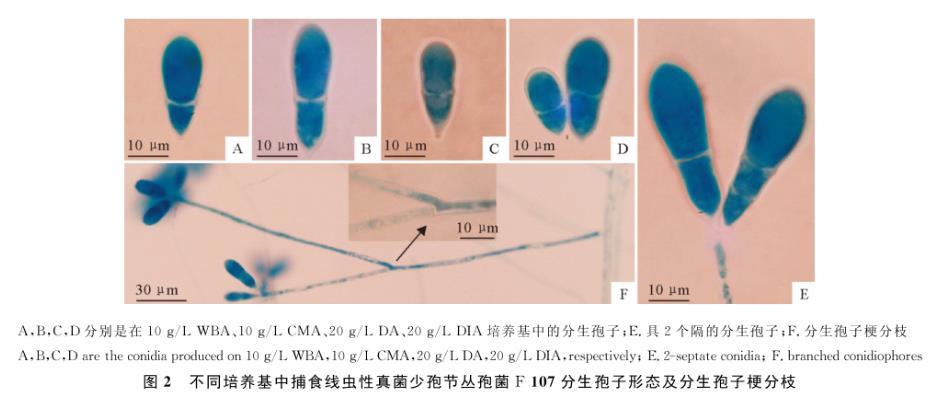

通过对培养于10 g/L CMA的DH 066和F 107进行形态学观察,鉴定这2株菌均为少孢节丛孢菌。培养在不同培养基的DH 066和F 107,其分生孢子大小不同(表1),DH 066在4种培养基中产生的分生孢子大小依次排列为20 g/L DA>20 g/L DIA>10 g/L WBA≈10 g/L CMA,F 107分生孢子大小依次排列为10 g/L CMA>10 g/L WBA≈20 g/L DIA>20 g/L DA(图1和图2)。在4种培养基中的DH 066和F 107的分生孢子均为梨形至倒卵形,1个分隔,偶见2个分隔,具2个分隔的分生孢子约占总体的0.01%(图1E和图2E)。分生孢子梗无色,直立,分隔,偶见分枝,分枝率约为0.4%(图1F和图2F),分生孢子梗顶端具瘤节,分生孢子着生在瘤状突起的小齿梗上。

A,B,C,D分别是在10 g/L WBA、10 g/L CMA、20 g/L DA、20 g/L DIA培养基中的分生孢子;E.具2个隔的分生孢子;F.分生孢子梗分枝

图1不同培养基中捕食线虫性真菌少孢节丛孢菌DH 066分生孢子形态及分生孢子梗分枝

A,B,C,D分别是在10 g/L WBA、10 g/L CMA、20 g/L DA、20 g/L DIA培养基中的分生孢子;E.具2个隔的分生孢子;F.分生孢子梗分枝

图2不同培养基中捕食线虫性真菌少孢节丛孢菌F 107分生孢子形态及分生孢子梗分枝

2.2在不同培养基中DH 066和F 107的分生孢子产量

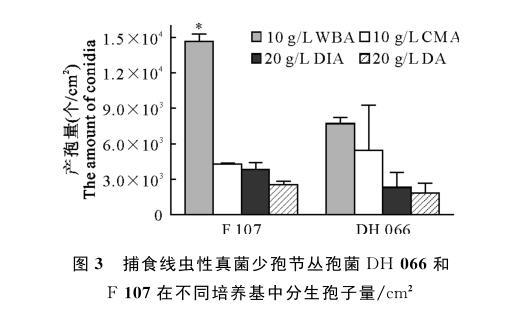

如图3所示,DH 066和F 107的分生孢子均在10 g/L WBA培养基中产量最大,在20 g/L DA培养基中产量最低,其中F 107在10 g/L WBA中分生孢子产量和在其他3种培养基的产量有显著差异(P<0.05),而DH 066在4种培养基中分生孢子产量差异不显著(P>0.05)。

图3捕食线虫性真菌少孢节丛孢菌DH 066和F 107在不同培养基中分生孢子量/cm2

相关新闻推荐

1、金黄色葡萄球菌在不同喹诺酮类药物的最低抑菌浓度倍数浓度下的生长曲线(上)

3、为什么要用液体培养基扩大细胞?常见的1640和DMEM有什么不同?