吲哚在DOT-T1E中引发广泛的转录响应

由于上述结果支持吲哚作为种内和种间通讯的潜在次级信号分子,我们进一步检测了恶臭假单胞菌DOT-T1E和T1E-18对吲哚的全局转录响应:实验在LB培养基中指数期生长的细胞中进行,将培养物分为两组,其中一组添加300μM吲哚(选择该浓度是因为其与大肠杆菌产生的吲哚浓度相当,且对恶臭假单胞菌的生长速率无不利影响)。

结果显示,DOT-T1E在响应吲哚时诱导43个基因表达,抑制23个基因表达(表4);正如体外实验结果所预期,ttgV和ttgGHI操纵子在吲哚存在时被诱导表达,而ttgABC操纵子未受影响;细胞还诱导了多个能量产生相关基因(如葡萄糖代谢的Entner-Doudoroff途径基因T1E_1987、T1E_1988、T1E_2001和丙酮酸脱氢酶组分基因T1E_2648),这可能与三羧酸循环(TCA循环)的底物供给增加及维持其正常运行相关;多个铁转运系统也被诱导表达(T1E_1068、T1E_2509、T1E_5142),这一响应可能与Nuo呼吸链细胞色素的合成需求相关;一些与氧化应激相关的酶(如烷基氢过氧化物脱氢酶,T1E_5239)也被诱导表达,表明吲哚可引发轻微的氧化应激响应;与这种轻微应激一致的是,仅有一个分子伴侣DnaK(T1E_0654)在吲哚响应中上调超过3倍;多个靶标未知的调节蛋白也被诱导表达(表4),上述部分基因的诱导可能受这些调节蛋白的直接或间接调控;此外,参与谷氨酰胺/谷氨酸循环的多个基因以及氨基酸代谢相关酶也被诱导表达。为进一步验证这些结果,我们对6-磷酸葡萄糖酸脱水酶(T1E_1987,edd)、醛脱氢酶(T1E_4523)、dnaK基因(T1E_0654)、外膜铁载体受体(T1E_5142)、假设蛋白(T1E_0256)和TtgV编码基因进行了qRT-PCR分析,结果显示这些基因在吲哚存在时的表达水平比无吲哚时上调3.8-6.3倍。

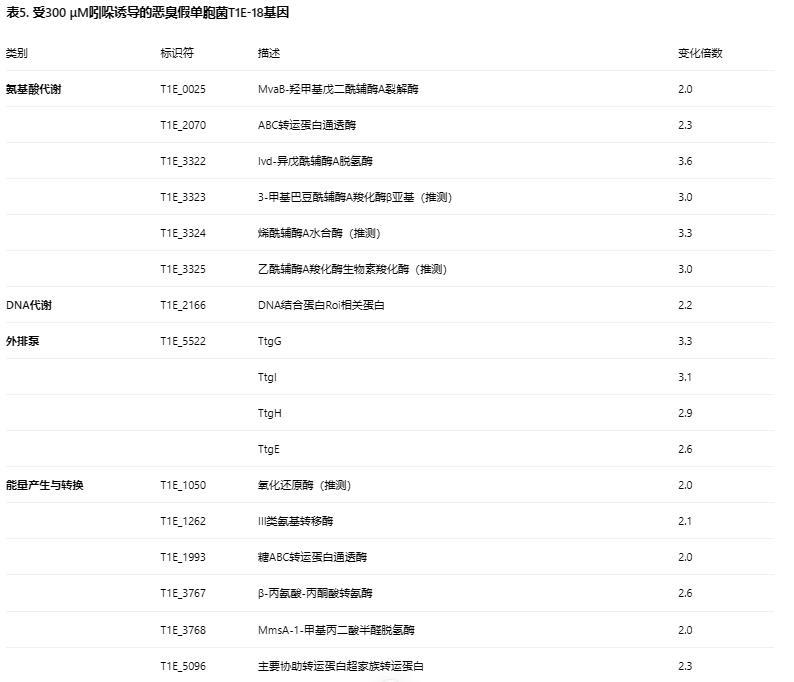

我们在T1E-18(ttgABC缺陷菌株)中进行了相同实验:T1E-18菌株中的外排泵ttgGHI上调2.6-3.7倍(表5);且T1E-18中一些在亲本菌株中未被诱导的基因也发生了诱导表达,特别是参与支链氨基酸代谢的基因(T1E_3322至T1E_3325、T1E_5100和T1E_5101)以及其他与氨基酸代谢相关的基因。这些结果表明,TtgABC的缺陷和TtgGHI的诱导会影响恶臭假单胞菌对吲哚的响应。

讨论

恶臭假单胞菌中TtgABC/TtgGHI RND外排泵介导抗生素排出在恶臭假单胞菌中,对杀菌和抑菌抗生素的主要耐药机制是通过TtgABC泵排出抗生素。我们的结果显示,氯霉素、红霉素和四环素等抑菌化合物可抑制细胞生长,但细胞存活率保持100%;而氨苄西林和诺氟沙星两种杀菌化合物首先抑制细胞生长,随后导致细胞死亡。

TtgABC在抑菌和杀菌化合物排出中的作用明确——与野生型菌株相比,T1E-18突变体对测试抗生素的敏感性显著提高;另一个外排泵TtgGHI被证实是抗生素耐药性中的次级外排泵,依据是ttgABC/ttgGHI双突变体比亲本菌株和单突变体对这些药物的敏感性更高。

我们发现,在氨苄西林或氯霉素存在下,本实验条件及其他研究均未观察到氧化应激基因的诱导,这些结果与近期反驳“杀菌化合物通过产生活性氧(ROS)发挥普遍杀伤机制”的报道一致。

然而,值得注意的是,最初提出“杀菌化合物普遍杀伤机制”的依据是“杀菌化合物存在时HPF自发荧光被抑制,而抑菌化合物不存在该现象”。我们检测了不同抗生素作用下恶臭假单胞菌DOT-T1E的HPF荧光淬灭情况,发现恶臭假单胞菌DOT-T1E菌株在某些杀菌抗生素作用下会出现HPF自发荧光抑制,而氯霉素和四环素等抑菌抗生素则无此效应。HPF淬灭与杀菌化合物相关这一点明确——缺乏主要抗生素外排泵的T1E-18突变体在低于亲本菌株的氨苄西林浓度下即发生HPF荧光淬灭,而同时缺乏TtgABC和TtgGHI活性的双突变体在更低浓度下就会出现淬灭;同时,T1E-18在吲哚存在时对杀菌化合物的耐药性增强,且这些化合物诱导的HPF淬灭被部分缓解,表明两种表型之间存在明确关联,但其分子机制尚不清楚。

吲哚是恶臭假单胞菌识别的信号分子

在肠杆菌中,吲哚作为种内信号分子,可增强对杀菌抗生素(氨苄西林、诺氟沙星)和抑菌抗生素(氯霉素、四环素、红霉素)的耐药性;吲哚也是一种种间信号分子,可调控无法产生吲哚的真核生物和原核生物的表型。已有研究表明,产吲哚的共生大肠杆菌菌株可影响人上皮细胞的基因表达,增强细胞连接紧密性、提高细胞因子的有益效应,并抑制肠出血性大肠杆菌菌株在胃肠道中的定植,因此吲哚甚至可被视为跨界信号分子。

信号分子的一个特征是能够影响一系列基因的表达。事实上,对多种革兰氏阴性菌的全局转录研究表明,参与细胞间通讯的信号分子(如N-酰基高丝氨酸内酯、环肽和喹诺酮类)可影响感知信号的微生物的表达模式。本研究报道,吲哚作为一种胞外信号分子,可改变野生型恶臭假单胞菌DOT-T1E中76个基因的表达模式(43个诱导表达,23个抑制表达,表4)。尽管高浓度吲哚会延缓恶臭假单胞菌的生长,但该微生物在含1.5 mM吲哚的培养基中仍可指数生长。吲哚不仅诱导抗生素外排泵,使抗生素敏感菌株获得在含抗生素培养基中生长的竞争优势,还调控与8个COG功能组相关的一系列基因(氨基酸代谢、无机离子代谢、外排泵、能量产生与碳水化合物代谢、金属转运系统、氧化应激、调节蛋白和假设蛋白)。本研究结果表明,TtgGHI泵是细菌细胞通讯相关通路的一部分——它可被其他微生物产生的信号分子诱导,通过该诱导作用,恶臭假单胞菌菌株能够在不利条件下存活。在假单胞菌中,吲哚诱导精氨酸、谷氨酰胺和谷氨酸等氨基酸的分解代谢,这与大肠杆菌中的观察结果一致,也与“氨基酸分解代谢能力是稳定期存活和竞争的重要因素”的研究结论相符,表明吲哚信号传导可能在细胞适应营养匮乏环境的通路中发挥作用(在这种环境中,氨基酸分解代谢对能量产生至关重要)。

总之,我们的结果支持以下结论:恶臭假单胞菌中的RND外排泵与抗生素耐药性密切相关,这些泵可被底物诱导(如TtgABC)或信号分子诱导(如吲哚诱导TtgGHI)。底物诱导的泵可被视为微生物抗生素耐药性的自主元件,而信号分子(尤其是种间信号)诱导的泵可被视为细菌群落触发的耐药程序的一部分。这在感染和抗生素治疗中具有重要意义——抗生素已被广泛用于治疗感染,但随之而来的是微生物耐药性的增加,导致治疗效果显著下降;因此,鉴定诱导抗生素耐药性的信号分子对于对抗抗生素耐药性至关重要,对于多重微生物引起的感染而言无疑具有重要意义。

相关新闻推荐

2、假交替单胞菌WCP15003的生长特性及其对哈维氏弧菌PBVH3311拮抗效果(二)

3、核心微生物群落中稀有物种重要性、持久性的生态驱动因素(二)