在植物的微观世界里,一场悄无声息却至关重要的“信息战”正在地下展开。2025年9月发表于《Cell Host&Microbe》的一项研究,将聚光灯打在了植物间神秘的“地下互联网”——共同菌根网络(CMNs)上,揭示了其通过改变根际微生物群组装促进植物抗病性的全新机制。这一发现,宛如为植物抗病领域开启了一扇新的大门。

研究背景与目的

植物间如何实现信息传递,从而协同应对病害,一直是科学界关注的焦点。丛枝菌根真菌所形成的CMNs,作为连接不同植物根系的地下网络,被视作植物间信息交流的潜在“高速通道”。然而,尽管其重要性不言而喻,但CMNs的信号传递机制以及对植物群落性能的影响,长期以来如同隐匿在迷雾之中。此项研究,正是怀揣着揭开这层迷雾的目的,聚焦于CMNs是否能借助传递信号分子,如茉莉酸(JA),来调控邻近植物根际微生物组,进而增强植物抗病能力。

实验设计

根箱实验成为了探索的起点。研究人员利用根箱系统,巧妙地分隔空间,防止植物根系直接接触,仅允许菌丝通过,以此模拟自然环境中植物通过CMNs相连的状态。在这个实验里,他们将感染了植物病原菌灰霉菌(Botrytis cinerea)的供体植物与受体植物通过CMNs相连。结果令人振奋:与感染灰霉菌的供体植物相连的受体植物,叶片上的病斑面积显著减少,防御基因的表达也明显上调。这一结果初步表明,CMN介导的跨植物通信能够增强受体植物的抗病反应。

紧接着,土壤微生物组在这一抗病过程中的作用被重点研究。研究人员发现,只有当土壤微生物群落存在时,受体植物的抗病效果才能最大化。有微生物存在时,病斑减少幅度可达47.8%,而无微生物时,病斑仅减少26.8%。后续的根际移植实验更是有力地证明,受体植物的根际土壤直接具备抑制病害的能力。这一系列实验明确了土壤微生物组在植物抗病性中扮演着不可或缺的角色。

关键发现:JA信号与微生物的“抗病联盟”

在确定了CMNs和土壤微生物组的重要性后,研究进一步深入到微观层面。通过细菌16S核糖体RNA(rRNA)基因扩增子测序等技术,研究人员发现,感染灰霉菌的供体植物以及与之相连的受体植物根际中,放线菌门的链霉菌(Streptomyces)和小单孢菌(Actinoplanes spp.)显著富集。从番茄根际样本中分离出的链霉菌C89和小单孢菌C126,在盆栽实验中展现出强大的抗病能力,它们分别或联合接种,都能显著抑制番茄叶片上的感染病斑面积,并诱导植物防御相关基因的高表达。

那么,这些有益微生物是如何被招募到受体植物根际的呢?研究发现,细菌并非沿着菌丝迁移,而是受体植物在接收到信号后,根系分泌物发生了改变。高效液相色谱(HPLC)-质谱(MS)分析表明,灰葡萄孢感染促使感染供体和相连受体的根分泌物化学成分变化,分泌出如谷氨酸、赖氨酸、核黄素等特定代谢物,这些物质选择性地促进了抑病细菌C89与C126的定殖。而且,人工添加这些化合物也能模拟CMN介导的抗病效果和微生物组变化。

在探寻信号分子的过程中,JA脱颖而出。RNA测序(RNA-seq)分析显示,灰葡萄孢感染导致感染供体和相连受体根中JA和茉莉酸异亮氨酸的含量增加。通过遗传策略以及稳定同位素标记等方法,研究人员证实了JA就是通过CMN在植物间传递的关键信号分子。在JA信号突变体中,CMN介导的抗病性和微生物组富集现象消失,这进一步坐实了JA的关键地位。

此外,研究还发现,外源施加茉莉酸甲酯(MeJA)可模拟CMN的效应,不仅激活JA信号、改变根系分泌物,还能富集链霉菌和小单孢菌,增强植物的抗病性。

新机制的全貌

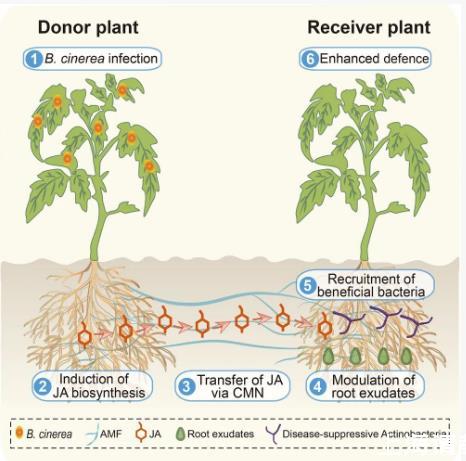

综合各项研究结果,一个完整而精妙的植物抗病机制画卷徐徐展开:当供体植物受到病原菌灰霉菌侵染时,会产生JA信号,JA通过CMN传递至受体植物。在受体植物中,JA信号诱导根系分泌物改变,分泌出的特定代谢物招募来链霉菌和小单孢菌等有益根际微生物,这些微生物形成了一道坚固的防线,增强了受体植物的系统抗病性。

这一研究首次系统地揭示了CMN通过JA信号-根系分泌物-微生物组轴介导植物间抗病通信的机制,为植物抗病领域提供了全新的理论基础。它让我们看到,植物在面对病害威胁时,并非各自为战,而是通过地下的菌根网络,传递信号,招募“盟友”,共同抵御病害。这不仅为开发基于微生物的防治策略指明了方向,也让我们对植物间复杂而精妙的相互作用有了更深层次的认识。在未来,或许我们能借助这一机制,为农作物抗病、生态系统保护等领域带来创新性的突破。

相关新闻推荐

3、肺炎克雷伯菌vgrG基因缺失株构建、体外生长能力测定(三)