3.vgrG基因缺失后细菌的菌体黏度测定:

高毒力Kpn通常具有较厚的荚膜,较高的细菌黏度,中低速离心后高黏度的菌体不会完全沉淀在离心管底部,因此可以通过此方法定性判断菌株毒力。将WT株、ΔvgrG株和CΔvgrG株培养至A 600值约为2.0,离心后测定上清液A 600值即上清液中菌体含量。WT株上清液A 600值显著高于缺失株ΔvgrG[(0.96±0.04)vs(0.38±0.05),t=9.72,P<0.05],表明细菌缺失vgrG后黏度下降;CΔvgrG株离心后上清液吸光度值虽然略低于WT株,但是仍然显著高于ΔvgrG株(P<0.05),该结果也间接表明CΔvgrG株中vgrG可以表达,毒力基本得到恢复。黏度通常与Kpn毒力呈正相关,提示该基因可能参与毒力调节(图3B)。

4.vgrG基因缺失后细菌对上皮细胞的黏附变化:

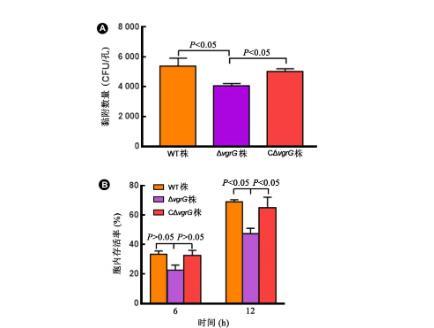

选择人肺上皮细胞A549建立细菌黏附模型。WT株对A549细胞的黏附数量显著高于ΔvgrG株[(5 367.00±318.00)CFU vs(4 067.00±88.19)CFU,t=3.94,P<0.05],CΔvgrG株对细胞的黏附菌量也显著高于ΔvgrG株(P<0.05)。以上结果表明vgrG参与了Kpn对上皮细胞的黏附过程(图4A)。

细菌对细胞的黏附与巨噬细胞胞内存活能力

注:A:细菌对A549细胞的黏附数量;B:细菌在Raw264.7细胞中不同时间点的存活率

5.vgrG基因缺失后细菌抵抗巨噬细胞杀伤变化:

细菌感染6 h后,WT株和ΔvgrG株在巨噬细胞中的存活率没有显著差异[(33.50±1.50)%vs(22.50±1.50)%,t=3.77,P>0.05];ΔvgrG株和CΔvgrG株之间存活率也无显著差异(P>0.05)。细菌感染12 h后,WT株在巨噬细胞中的存活率显著高于ΔvgrG株[(69.00±1.00)%vs(47.50±2.50)%,t=7.99,P<0.05];ΔvgrG株的存活率也显著低于CΔvgrG株(P<0.05)。Kpn不是专职的胞内寄生菌,进入巨噬细胞后仅可以短暂存活,随着巨噬细胞杀伤作用的逐渐激活,ΔvgrG株的存活率与WT株和CΔvgrG株相差越来越大,提示vgrG参与了Kpn在巨噬细胞中的生存(图4B)。

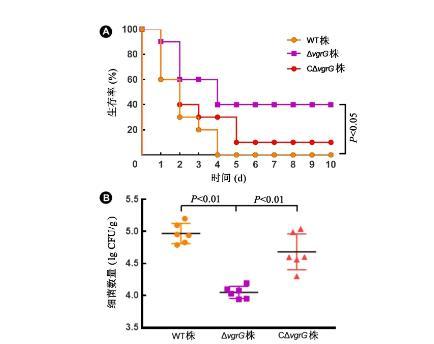

6.vgrG基因缺失后细菌对小鼠的毒力变化:

以致死剂量Kpn感染小鼠观察10 d内存活率,WT株组小鼠存活率显著低于ΔvgrG株组[(16.67±8.82)%vs(53.33±6.67)%,t=3.32,P<0.05];以半致死剂量Kpn感染小鼠,WT株组小鼠肺脏细菌数显著多于ΔvgrG株组[(4.97±0.06)lg CFU/g vs(4.05±0.04)lg CFU/g,t=12.27,P<0.01],CΔvgrG株组小鼠肺脏细菌数也显著多于ΔvgrG株组(P<0.01),以上结果提示vgrG参与了Kpn对小鼠的致病性(图5)。

细菌对小鼠的致病性评价

注:A:细菌感染小鼠后10 d内生存率;B:不同细菌感染小鼠后在肺脏的定殖数量

讨论

T6SS广泛存在于致病性革兰阴性菌中,可以不经过细胞表面受体,通过与真核或原核细胞直接接触来快速转运效应蛋白,在细菌的识别异己和致病性方面具有重要作用,这大大提高了菌体的生存竞争能力。

T6SS普遍被认为是一种毒力因子,它可以将酶、毒素或其他蛋白质注入竞争细菌或宿主细胞。文献显示,T6SS编码在包含至少13个保守核心基因(tssA~tssM)的基因簇内,这些基因编码的蛋白质构成了分泌装置的基本组成部分。部分Kpn中也检测到了这13个典型T6SS的保守基因。这些基因编码的蛋白质构成了T6SS的3个基础结构,包括噬菌体样注射装置、膜复合物和分子伴侣。T6SS最显著的特征是其噬菌体注射装置状结构,由针状结构、鞘复合体和底板组成,其中针状结构又包括Hcp和VgrG,它们是可以分泌到细胞外环境中的转运蛋白。

VgrG作为T6SS的重要核心蛋白,形成细胞穿刺尖端,Hcp则形成运输效应蛋白的尾管结构。VgrG不仅是T6SS的直接相互作用装置,也是T6SS的分泌蛋白,具有强毒力感染作用,当VgrG从Hcp管中分离出来时,T6SS的分泌蛋白也会通过Hcp管释放到宿主细胞中。穿刺尖端复合物通常由VgrG三聚体和锥形的脯氨酸-丙氨酸-丙氨酸-精氨酸(prolinealanine-alanine-arginine,PAAR)结构域蛋白组成。针状结构(Hcp-VgrG-PAAR结构)被确定为T6SS中唯一进入靶细胞的部分,因此,T6SS效应子与针状结构紧密相关。锥形PAAR被认为可以增强T6SS"矛"的锋利度,从而实现有效穿透。

有报道肠道病原体会利用T6SS来拮抗共生的肠道大肠埃希菌,从而促进定殖和疾病发展。空肠弯曲菌中的T6SS已被证明对体外宿主细胞的黏附和侵袭十分重要;Kpn T6SS有助于细菌竞争、细胞侵袭、Ⅰ型菌毛表达和体内定殖;鲍曼不动杆菌敲除vgrG基因后对氯霉素的耐药性降低,对真核细胞黏附性和对小鼠致死性下降,但与生物膜形成无关;肠道外致病性大肠埃希菌VgrG1蛋白参与抗菌能力和与细胞的相互作用以及在宿主体内繁殖。本研究发现Kpn缺失vgrG后细菌体外生长能力不受影响,但是黏度下降,且对A549细胞的黏附与巨噬细胞胞内存活能力降低,对小鼠的致病性亦降低,表明vgrG对Kpn的致病性具有重要影响。

本研究构建了Kpn vgrG基因缺失株与回补株,并发现缺失该基因后细菌的致病力显著降低,表明vgrG有潜力成为防治Kpn的新靶点,但vgrG参与细菌致病力的机制需要进一步探究。

相关新闻推荐

1、牦牛源产气荚膜梭菌qinghai-12的生化特征及生长曲线测定(一)

3、宁夏引黄灌区稻蟹共作(EG)土壤理化指标和微生物群落结构测定(一)