LSDV/Jiling/2022株接种后8 h滴度可达到102.5 TCID50·mL-1;接种96 h后,滴度最高,可达到105.3 TCID50·mL-1;接种120 h后,滴度开始下降,可达到105.1 TCID50·mL-1接种216 h后,滴度为103.5 TCID50·mL-1(如图4b)。

LSDV/Jiangxi/2022株接种后8 h滴度可达到102.1 TCID50·mL-1;接种96 h后,滴度最高,可达到105.1 TCID50·mL-1;接种120 h后,滴度开始下降,可达到105.0 TCID50·mL-1接种216 h后,滴度为103.4 TCID50·mL-1(如图4c)。

上述结果表明分离毒株LSDV/Heilongjiang/2022以及LSDV/Jiling/2022在前96 h的增长速度最快,到96~120 h时滴度最高,之后病毒生长速度开始减缓。

2.6分离毒株的GPCR基因测序及分析

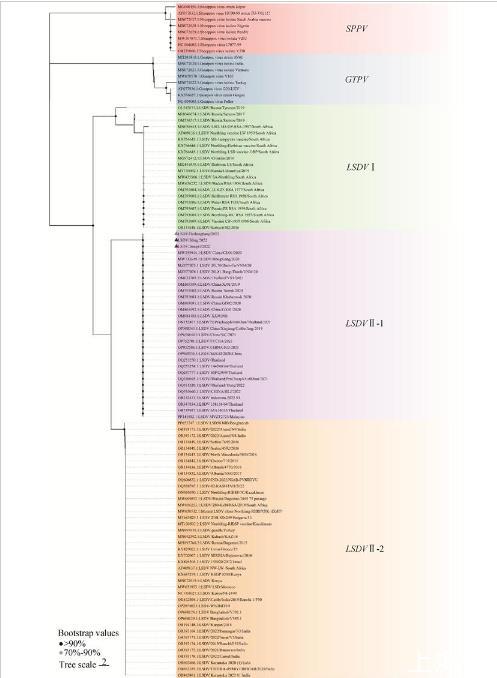

测序结果表明,扩增出的GPCR基因序列与GenBank中报道的LSDV毒株基因序列相似度为95.7%~100%之间。在NCBI数据库下载92株可用的不同国家代表株以及国内各地区毒株GPCR基因序列信息,同时下载SPPV和GTPV毒株序列各8株,包括国内广泛使用的山羊痘弱毒疫苗GTPV-AV41株,进行GPCR基因遗传进化分析,结果见图5。

实心三角代表本试验分离株

图5 GPCR基因核苷酸遗传进化分析结果

由图5可知,通过GPCR基因遗传进化分析可以将LSDV与GTPV、SPPV区分。LSDV被分为3个明显不同的分支,LSDVⅠ包含多个疫苗毒株以及类疫苗样毒株,亲缘关系更近的LSDVⅡ-1与LSDVⅡ-2更多的为各地自然感染的分离毒株。所有中国毒株均被分类为LSDVⅡ-1亚群,这一亚群中已有多株病毒被确认为重组病毒,值得注意的是我国分离毒株与越南、泰国毒株处于同一分支,且俄罗斯2020年以后的分离毒株也处于这一分支,提示这些毒株间有着更相似的病毒起源关系,推测这些毒株源于同一祖先,与印度和南非等地分离毒株亲缘关系较远。

序列比对结果显示Nohar/2022、Jalore/2022、Anand/2022、IND/2022、South Africa NW LW(2006)存在12个碱基(1 045-1 056 nt)的缺失,而中国毒株并没有发现这种缺失。相比于SPPV而言,LSDV与GPTV亲缘关系更为相近,且GPTV与SPPV相比于LSDV都存在44个碱基的缺失。

3讨论

牛结节性皮肤病病毒引起的牛结节性皮肤病是当前养牛业面临的重大挑战之一。2019年8月我国首例LSD疫情暴发于邻近哈萨克斯坦的新疆伊犁州,张敏敏等从患病动物身上采集皮肤组织样本分离出LSDV/China/Xinjiang,并得到其全基因组序列,发现与源自俄罗斯的LSDV/Russia/saratov高度同源,推测我国LSD疫情为邻国传入,但是该毒株具有在LSDV Russia Khabarovsk 2020中未观察到的新进化特征,我国LSD暴发的LSDV分离株的真正来源仍需进一步调查。自2020年以来,我国多个省份密集发生了多起LSD疫情,至今已经波及十余个省份。2017年俄罗斯地区首先发现LSDV重组毒株,周秀蓉等对2020年2份华南地区牛结节组织样品进行检测发现GD01和GX02株均属于重组病毒,且进一步确定2020年中国香港、中国台湾和越南的LSDV分离株均属于重组毒株。在LSDV疫情暴发的地区,农民和相关养殖业者不仅面临着严重的经济损失,还需应对该疾病对牛群健康和生产力产生的威胁。此外,LSDV的传播媒介主要为吸血节肢动物,这为疫情的防控增加了难度。因此,对LSDV的进行深入了解,进一步加强病毒学研究至关重要。

本研究采用WOAH推荐方法鉴定了来自黑龙江、吉林以及江西三地的病牛皮肤结节为LSDV阳性。痘病毒是一类最大的动物病毒,根据标尺估算LSDV/Heilongjiang/2022株病毒平均大小约240 nm×280 nm、LSDV/Jiangxi/2022株病毒粒子平均大小约276 nm×245 nm符合一般的LSDV病毒粒子大小,LSDV/Jiling/2022株病毒粒子平均大小约210 nm×200 nm,略微偏小,可能是病毒生长时期不同,而电镜拍摄病毒粒子过少导致的统计偏差。

GPCR是一类高度保守的膜蛋白,广泛存在于动物、植物和微生物中,是联系细胞内、外信号的重要桥梁,参与调控多种细胞生理过程。在病毒学中,一些病毒通过编码GPCR样受体来操纵宿主细胞的信号传导通路,以促进其自身的复制和传播。LSDV的GPCR基因尚未被广泛研究,Le Goff等认为GPCR基因与病毒宿主相关,但其确切功能尚不清楚。

本研究测得三株病毒GPCR基因序列,并与包括GPTV、SPPV代表毒株各8株、中国目前已上传NCBI的各省份毒株以及部分其他国家分离毒株对核苷酸进行比对及遗传进化分析。结果显示,本研究分离的3株LSDV毒株GPCR基因与国内外其他报道中的LSDV毒株基因序列相似度为95.7%~100%,中国各地区分离毒株以及邻国越南、泰国分离毒株遗传关系近,位于一个相对独立的分支LSDVⅡ-1中,这一分支中的毒株来源国家在地理位置上与中国接壤或集中于中国周边地区,与印度以及南非分离的毒株遗传关系较远,这可能与牛及其副产品的国际多边贸易有关。这一发现与Ren等的研究结果一致,进一步证实我国流行的病毒株逐渐形成一个新的流行毒株群。LSDV几乎同一时间传入中国和越南,而后传入泰国,这三国内部LSDV传播轨迹仍然是一个谜。本研究对了解国内LSDV流行毒株的遗传演化、流行病学调查和防控具有借鉴意义。但为了更深入地了解LSD疫情的确切传播和进化轨迹,我们需要进行更多的流行病学调查。

LSD的防控涉及多方面的策略。首要措施是通过疫苗接种提高牛的免疫力,减轻感染的程度,并防止疾病的传播,目前已有多篇文章报道其他国家使用减毒活疫苗失败的案例,因此我们对其安全性和有效性存疑。当前国内用于防治LSDV的疫苗主要为山羊痘疫苗,牛结节性皮肤病灭活疫苗也已通过审批并正式上市销售。对我国更多LSDV毒株的分离以及基因测序有助于了解LSDV在我国流行毒株的分子生物学特征,有助于疫苗的研发工作。了解病毒的传播途径、潜伏期、宿主免疫机制等方面的信息,有助于制定更为精准的防控策略。此外,国际合作也是重要的一环,分享疫苗技术、疫情信息以及经验教训,可以更好地应对LSDV的流行。

4结论

本研究从黑龙江、吉林及江西三省患病牛皮肤结节中分离出3株LSDV,通过PCR检测、病变观察、TCID50测定、电镜观察、免疫荧光鉴定、生长曲线测定等方法,对3个分离毒株进行了详细研究。对GPCR基因测序及分析结果表明,3株分离毒株与国内外其他报道中的LSDV毒株基因序列相似度为95.7%~100%之间,我国流行的LSDV毒株处于相对独立的进化分支。

相关新闻推荐

1、鼠疫耶尔森菌突变体生长曲线、生物膜形成及rovM和rovA转录的测定(二)