利用生长曲线分析仪(如全自动微生物生长曲线分析系统)研究钩端螺旋体(Leptospira spp.)的最适培养温度,可精确量化不同温度下的生长动力学参数,从而确定最佳培养条件。以下是系统化的实验方案与数据分析方法:

一、实验设计

1.菌株与培养基

菌株选择:致病性钩端螺旋体(如L.interrogans血清型Copenhageni)或非致病性菌株(如L.biflexa)。

培养基:EMJH培养基(Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris),确保成分一致。

2.温度梯度设置

温度范围:根据文献预实验,设置5-7个温度梯度(如20℃、25℃、28℃、30℃、32℃、37℃、40℃),覆盖钩端螺旋体可能的生存范围。

对照组:30℃(传统推荐温度)作为基准。

3.生长曲线监测

仪器:全自动微生物生长曲线分析仪(如Bioscreen C),每30分钟测定一次OD600,持续7-14天(钩端螺旋体生长缓慢)。

接种标准:初始OD600≈0.05(对数期菌液稀释至一致浓度)。

重复:每个温度设3-5个生物学重复,减少误差。

二、关键生长参数提取

通过生长曲线计算以下参数,定量比较温度影响:

参数计算公式/方法生态意义

最大比生长速率(μmax)对数期OD600斜率(ln(OD_t/OD_0)/Δt)温度对分裂速率的直接影响

延滞期(Lag time)从接种到进入对数期的时间适应新环境的效率

最大生物量(ODmax)平台期OD600平均值最终菌体产量,反映代谢活性

世代时间(GT)ln(2)/μmax温度对繁殖周期的调控

三、数据分析与结果示例

1.生长曲线对比

典型趋势:

低温(20-25℃):延滞期长,μmax低,ODmax小(代谢缓慢)。

适温(28-32℃):延滞期短,μmax高,ODmax大(最适生长)。

高温(37-40℃):可能生长抑制或快速衰亡(蛋白质变性)。

2.最适温度判定

综合指标:选择μmax最高且ODmax稳定的温度区间。

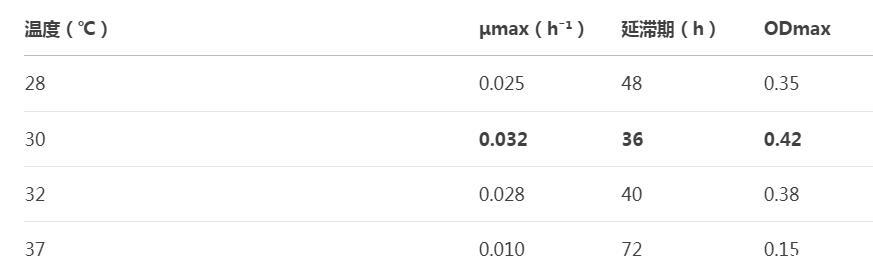

示例数据(假设L.interrogans):

结论:30℃为最适温度(生长速率与生物量均最优)。

四、验证实验

1.活菌计数验证

平板计数法:定期取样(每24小时),接种半固体EMJH培养基,计数菌落形成单位(CFU/mL),验证OD600数据的可靠性。

2.代谢活性检测

荧光染色:使用SYTO 9/PI双染,流式细胞术检测不同温度下的活菌比例。

ATP含量测定:反映代谢强度,与生长曲线趋势应一致。

五、机制探讨

1.温度敏感性的可能原因

酶活性:

低温下膜流动性降低,转运蛋白效率下降。

高温下关键酶(如脂蛋白LigB)可能失活。

膜组成:

温度变化可能影响鞘脂(sphingolipid)合成,改变膜稳定性。

2.与文献对比

已知范围:钩端螺旋体通常推荐28-32℃,但不同血清型可能存在差异(如L.borgpetersenii可能耐更高温)。

六、注意事项

温度控制精度:培养箱温度波动需≤±0.5℃,避免干扰。

培养基氧化:钩端螺旋体严格需氧,确保培养瓶透气或定期轻柔混匀。

数据校正:若使用静态培养,需校正沉淀导致的OD600误差(可辅以显微镜计数)。

七、应用建议

疫苗生产:选择μmax最高的温度(如30℃)以缩短培养周期。

环境适应性研究:比较不同分离株的温度响应,预测其生态分布。

通过生长曲线分析仪的系统研究,可精准优化钩端螺旋体的培养条件,并为后续致病机制或疫苗开发提供可靠菌体来源。

相关新闻推荐

1、人胚肺二倍体细胞不同代次Walvax-2细胞周期及衰老程度评定

2、不同盐度下纤毛虫(黄色伪角毛虫和扇形游仆虫)的生长曲线(一)