在我们日常生活中,污水处理厂会产生大量的副产品——生物固体(Biosolids),而养殖场也会产生大量的畜禽粪便。这些富含有机质的废弃物,经过处理其实是改良土壤、替代化肥的宝贝,能有效提升土壤肥力。然而,一个令人担忧的问题是,这些废弃物中常常残留有人们和动物使用过的抗生素及其代谢产物。当这些废弃物被施用到农田时,其中的抗生素是否会污染环境,并促进耐药细菌的滋生和传播,从而可能催生出连药物都无可奈何的“超级细菌”,便成了一个重要的公共健康与环境课题。

幸运的是,我们有一个强大的自然净化工具——堆肥。通过控制温度、湿度和氧气,让微生物进行高效分解,堆肥过程不仅能杀死病原体和杂草种子,还能降解许多污染物。此前的研究表明,堆肥能有效降低废弃物中可提取的抗生素浓度。但科学家们想追根究底:如果堆肥原料中的抗生素浓度本来就很高,那些残存下来的微量抗生素,是否仍然具备“战斗力”,能够在堆肥乃至后续的土壤中“挑选”并壮大耐药菌的队伍呢?

为了回答这个关键问题,美国华盛顿州立大学的研究团队进行了一项精细的实验。他们选择了一种在医疗上极为重要且在使用中容易诱发细菌耐药的抗生素——环丙沙星作为研究对象。通过在市政生物固体堆肥原料中人工添加远高于正常水平的环丙沙星,他们模拟了一种“最坏情况”,并利用先进的微生物培养技术和生长曲线分析,实地检验了堆肥过程对环丙沙星生物有效性的中和能力。这项研究的意义在于,它不仅仅测量了抗生素“有没有”,更重要的是揭示了它“起不起作用”,为我们安全利用这些宝贵的有机资源提供了坚实的科学依据,打消了公众对“肥料传播耐药性”的疑虑。

论文亮点解读

本研究的亮点在于其巧妙的设计和令人信服的结论,主要可归纳为以下三点:

1.“吸附”是关键机制,让抗生素“被封印”:研究表明,即使使用高精度的化学分析方法(LC-MS/MS)检测到堆肥中仍存在环丙沙星残留,但这些残留物并没有表现出生物活性。核心原因在于,环丙沙星会被堆肥物料(如腐殖质、微小颗粒)强烈吸附,就像被海绵吸住一样,无法自由进入水相与细菌接触。研究人员通过后续实验证实,只有当添加的环丙沙星浓度极高时,才会部分“饱和”堆肥的吸附能力,使少量抗生素游离出来影响敏感细菌。这说明在正常浓度下,堆肥强大的吸附能力足以“锁死”环丙沙星。

2.生物测定比化学分析更贴近现实:这项研究的一个重要启示是,不能仅凭化学仪器检测出的“残留量”来判断环境风险。论文将化学分析结果与生物测定结果进行了对比:化学分析显示有残留,但生物测定却显示这些残留物无法影响细菌生长。这告诉我们,评估有机肥料的安全性时,进行实际的生物效应测试至关重要,它能更真实地反映抗生素是否仍构成威胁。

3.为“特优品质”堆肥的安全背书:本实验所用的堆肥最终达到了美国环保署(EPA)的“特优品质”(Exceptional Quality)标准。研究结果有力地证明,即使原料中抗生素浓度异常偏高,标准的堆肥工艺也能通过吸附(可能还有降解)作用,有效消除其选择性富集耐药菌的风险。这极大地增强了监管部门、农业生产者和公众对使用合规堆肥产品的信心。

Bioscreen C微生物生长曲线测定操作流程

为了精确检测堆肥提取液中是否含有具有生物活性的环丙沙星,研究人员使用了一台名为Bioscreen C的微生物生长曲线自动分析仪。该操作流程如下:

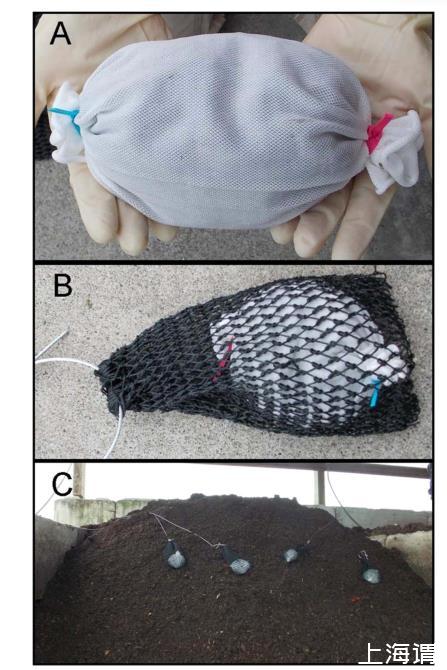

1.制备堆肥提取液:取一定量的堆肥样品与无菌水混合,在摇床上振荡孵育过夜,让水溶性物质充分释放到水中。随后,通过离心和过滤,得到清澈的、“理论上包含了所有可溶性环丙沙星”的堆肥水提取液。

2.接种与稀释:研究人员选取了对环丙沙星极度敏感的大肠杆菌K-12菌株(只要浓度超过0.032 ppm就无法生长)。将堆肥提取液与含有细菌的浓肉汤培养基按比例混合,并进行一系列倍比稀释。同时设置不加抗生素的培养基作为阴性对照(细菌应正常生长)。

3.上机检测与自动监测:将上述混合液加入Bioscreen C仪器的100孔板中,仪器会在37℃下恒温孵育24小时,并每隔30分钟自动测量每个孔在595nm波长下的光密度(OD595),该数值直接反映了细菌的生长密度(即菌液浓度)。

4.结果判读:如果堆肥提取液中存在生物有效的环丙沙星,那么在较高浓度的提取液孔中,敏感细菌的生长会被抑制,生长曲线会变得平坦;随着稀释倍数增加,抗生素浓度降低,细菌才会开始生长。通过分析生长曲线的变化,即可判断抗生素的生物有效性。

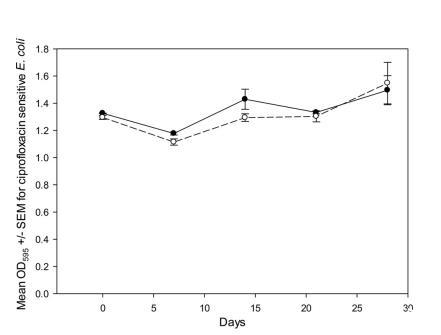

图:从生物固体堆肥中检测可溶性环丙沙星。将环丙沙星敏感的大肠杆菌(K-12菌株)在添加了19 ppm环丙沙星的堆肥(CIP,实线)和未添加的堆肥(CTL,虚线)的水提取液中进行培养。通过测量OD595来评估培养物密度,图中显示的是三个独立重复样品在生长24小时后的平均值。)

解读:上图正是Bioscreen C测定后得到的数据图表。可以看到,无论是否添加高浓度环丙沙星,敏感细菌在堆肥提取液中的生长曲线几乎没有差异,都达到了很高的密度。这直观地证明,尽管化学检测显示有环丙沙星存在,但它在生物测定中并未抑制细菌生长,支持了“吸附作用使其失活”的结论。

总结

综上所述,这项研究通过严谨的科学实验向我们传递了一个令人安心的信息:规范的堆肥处理不仅是转化有机废弃物的有效手段,更是一道坚固的防线,能够通过吸附等作用,显著降低甚至消除残留抗生素的环境风险。研究巧妙地利用微生物生长曲线这一灵敏的工具,证实了在“特优品质”的堆肥产品中,即使环丙沙星等抗生素残留被化学方法检出,它们也因被牢牢吸附而失去了促进耐药菌生长的能力。

因此,我们可以更加有信心地推广和使用符合标准的堆肥产品,这既能实现废弃物的资源化循环利用,改善土壤健康,又能有效规避抗生素耐药性扩散的潜在威胁,真正实现环境效益与公共安全的双赢。未来的研究可以继续关注其他类型抗生素在堆肥中的行为,但本研究为评估和管理这类风险提供了一个极佳的科学范式。

相关新闻推荐

1、乙醇耐受性梭菌菌株生长、基因组学、途径工程及发酵特性(三)