1.2 实验方法

1.2.1 形态学研究

1)用接种环蘸取少量菌液于MRS固体培养基上划线,将平板放在25℃培养箱中培养1~2 d后,对菌落形态进行观察。

2)用接种环在纯化后的菌落培养基上挑取少量细菌至载玻片上,在其上方滴加少量清水,并用接种环将细菌均匀散开后把载玻片放至火焰上方烘干固定,再滴加1滴香柏油,用低倍镜寻找视野,再用高倍镜观察,最后使用油镜观察生物形态并拍照。

1.2.2 革兰氏染色实验

滴加少量菌液于载玻片上,将涂片置于火焰上方烘干固定,滴加结晶紫染液,处理1 min后用蒸馏水冲洗,滴加革兰氏碘液,作用1 min后冲洗,滴加95%脱色酒精,作用约35 s,直至载玻片上无紫色残留后立即水洗,最后滴加沙黄复染液染色1 min、水洗、烘干,先用低倍镜、再用40倍镜进行观察。

1.2.3 系统进化树的构建

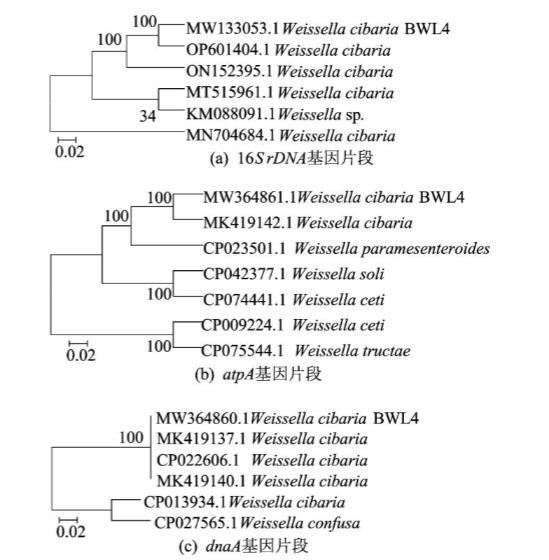

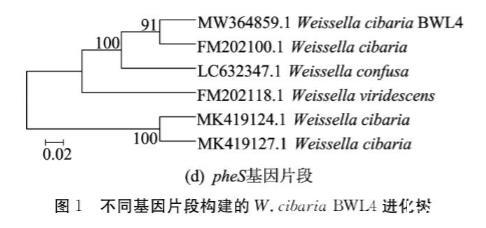

本文将16S rDNA、dnaA、atpA、pheS 基因片段测序得到的基因序列与NCBI数据库进行比对,选取同种部分菌属序列进行下载,使用分子进化遗传分析软件MEGA 7.0,采用Neighbor-Joining法自举1000次构建亲缘进化树。

1.2.4 生长及产酸能力测定

将W. cibaria BWL4以1%接种量分别接种于30根装有4 mL的MRS液体培养基的试管中,28℃摇床中恒温培养,分别在2、4、6、8、12、16、24、36、48 h后任意抽取其中3管,以3根空白培养基为对照,测定A₆₀₀及对应菌液的pH值,以培养时间为横坐标,吸光度和pH值变化为纵坐标分别绘制生长曲线和产酸曲线。

1.2.5 耐酸、耐胆盐性能测定

1)耐酸性能的测定。用6 mol/L的盐酸滴加在3根含13 mL的MRS液体培养基的试管中,分别调节pH值至4.0、3.0、2.5,充分混匀后,分别将不同pH值的培养基各自分装至3根试管中。将菌液以1%的接种量分别接种至所有培养基中,28℃摇床恒温培养24 h,以未调节pH值的培养基为对照组,测各种菌液于600 nm处的吸光度。

2)耐胆盐性能的测定。与上述耐酸性能测定方法相似,以1%的接种量将活化的菌液接种至牛胆盐体积分数分别为0、0.1%、0.2%、0.3%的液体培养基中,恒温条件下28℃培养24 h,以未加牛胆盐的MRS培养基为对照组,测各组菌液于600 nm处的吸光度。

1.2.6 抗真菌谱测定

本实验采用平板对峙法,以灰霉菌、镰刀菌、扩展青霉、黄曲霉为病原菌,将保存于冻存管中的真菌菌块接种于PDA培养基上,25℃培养箱培养7~10 d,此时真菌已长至满盘,取无菌打孔器在靠近平板边缘位置取直径5 mm的霉菌菌饼,用镊子将菌饼接种到新的PDA培养基上,25℃培养12~24 h;用移液枪吸取10 μL活化2代后的W. cibaria BWL4菌液在距离菌饼4 cm处划线,25℃恒温培养3 d后观察抑菌效果。

1.2.7 抑细菌谱测定

以金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、单核细胞增生李斯特菌、沙门氏菌、丙二酸盐克罗诺362为指示菌,以LB肉汤作为指示菌培养基,将活化1代后的指示菌以1%的接种量继续在37℃摇床中恒温培养至A₆₀₀值为0.8左右。

将候选菌株以1%的接种量接种于MRS肉汤中,28℃摇床恒温培养36~48 h,取8 mL菌液8000 r/min离心3 min,保留上清液,并用无菌的0.22 μm的水系滤头过滤,将滤后的上清液分成2份,一份不变,另一份调pH值为7.0。配置0.75%~1.00%的LB半固体培养基和1.5%~2.0%的素琼脂培养基并灭菌,将10 mL左右素琼脂培养基倒至平板上;待其完全凝固后用烧过的镊子取3个灭过菌的牛津杯放置培养基上,将指示菌以3%的接种量接种于温度为50℃的LB半固体培养基中,充分混匀,缓慢倒入培养基直至厚度达到牛津杯的1/3~1/2;待培养基完全凝固后用镊子取出牛津杯,向3个孔中分别加入150 μL上清原液、pH值为7.0的上清液和MRS肉汤;将平板缓慢平放于25℃恒温培养基中培养约18 h后观察抑菌圈大小,拍照并用游标卡尺测量抑菌圈直径。

相关新闻推荐

1、不同pH和菌体比生长速率对S.albulusM-Z18合成ε-PL的影响